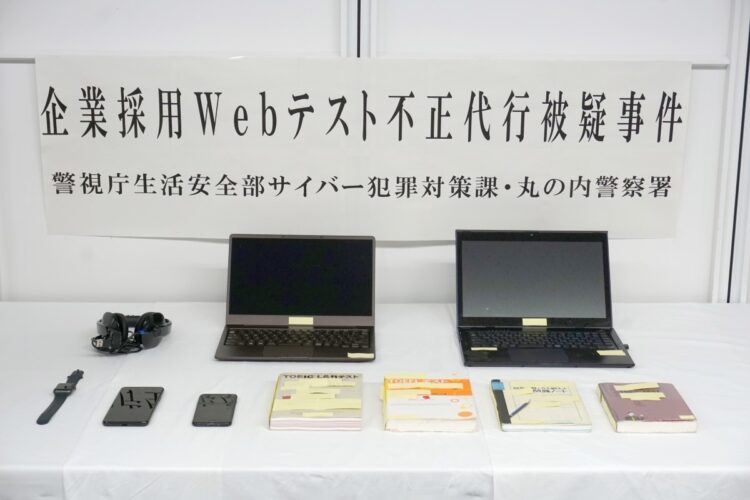

企業が実施するウェブテストで、替え玉受験に使用されたパソコンや参考書。2022年11月(時事通信フォト)

就活Webテストでも起きる替え玉受験

ネットを悪用した不正は就職活動でも行われている。2022年11月、関西電力社員の男が就職活動の替え玉受験を請け負ったとして逮捕された。

「SNSで代行はたくさん見かける。バイトでゲーム代行していた友だちもいるし、代行はだめかなとは思っていたけれど、まさか捕まることとは」と大学生はニュースに対して驚きを隠さない。

ゲームのレベル上げ代行などのバイトをする若者もいる。SNS内ではレポート代行、卒論代行なども多くあふれており、代行が身近になっている面が、今回の事件の背景にはあるといえるかもしれない。

男はTwitterで「京都大大学院卒、通過率95%以上」などとうたい、代行希望者を募集。300人以上の就活生から、一科目あたり2000~3000円で代行を引き受け、400万円あまりを受け取っていた。男だけでなく、依頼した就活生も書類送検されている。

企業への就職を希望する学生の活動は、通常、説明会に参加しエントリーシートを提出、適性検査を受けて合格すると面接へとすすみ、内定を得るという流れだ。このうち適性検査では性格検査と能力検査が行われる。男が替え玉受験で請け負ったのは、文章読解や計算、英語などの能力試験で、このWeb試験を通過しなければ面接に進めないため、就活生からの依頼につながったと見られる。

かつては学生を会場に集めて行われてきたが、現在は説明会から適性検査まではオンライン実施が増えている。なかでも適性検査は試験会場に学生を集めてマークシートで行われるのが常だったが、20年ほど前から徐々にオンライン実施が増え始め、コロナ禍で急激にオンライン化が進んだという背景がある。

「周りの不正を知っている」は3割以上

就活における試験の不正を防ぎたいなら、再び試験会場に学生を集めれば解決するのではと思われるかもしれないが、そう単純な話ではない。Webテストはコロナ禍での移動制限などに対応しているだけではなく、遠方や海外の学生にとっても時間やお金をかけずに受験できるなどメリットも大きい。一方で、サイトからIDとパスを打ち込むだけ、またはURLを知っているだけで受験できるため、不正がしやすいという面がある。その結果、不正受験の蔓延につながってしまっているのだ。

人材サービスの株式会社ディスコが2022年卒の学生1200人を対象に行ったアンケート(2021年7月)によると、就活のWebテスト不正について、「周り(知り合いや友人)がやったのを知っている」は30.2%となんと3割以上に。

さらに「不正の経験がある(友人などの受検企業を手伝った)」が9.3%、「不正の経験がある(自分の受検企業)」が8.4%などとなっており、Webテストでの不正受験が広がっていることがわかる。この数値はあくまで回答ベースのものであり、実態はもっと多い可能性もある。