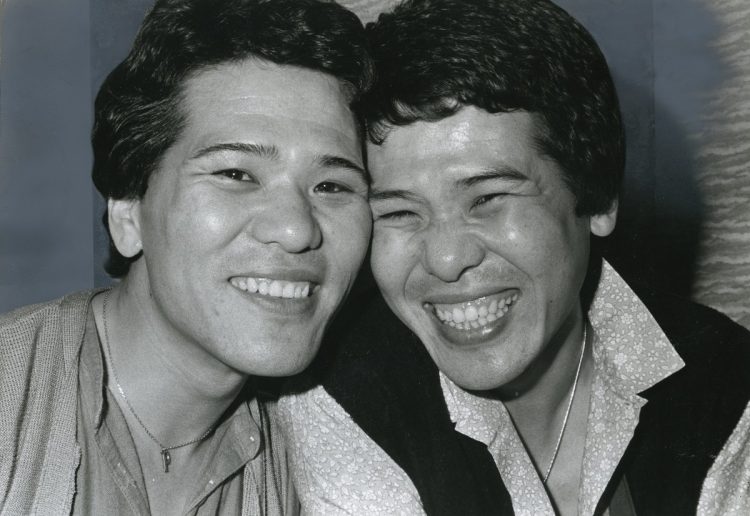

いつも一緒だったおすぎとピーコ

身寄りがない高齢者を把握することが難しい

超高齢社会が到来するなか、ピーコに起こった出来事は決して他人事ではない。近年、高齢者の犯罪が目立っている。法務省の『令和4年版犯罪白書』によると、刑法犯検挙件数は減少傾向にあるが、検挙件数に占める高齢者の割合は年々上昇している。

2021年における高齢者の検挙人数の罪名別比率は「万引き」が51.0%でトップ。女性だけを見ると72.3%と顕著に高い。加えて、認知症の患者も増加傾向にある。内閣府が集計した『平成29年度高齢社会白書』の推計では、2012年に15%を占めた認知症の患者数が、2025年には20%まで増加するという。そうなれば「認知症患者による万引き被害」のさらなる増加が懸念されるのだ。

認知症患者と万引きの関係性を、メモリークリニックお茶の水院長の朝田隆さんが「あくまで一般論ですが」と前置きした上で解説する。

「万引きを繰り返すのは、“前頭側頭型認知症”の一種である“ピック病”の可能性があります。脳内の倫理観やモラルなどを司る眼窩面と呼ばれる部位が侵されることで、万引きや放火などの反社会的な行動を引き起こすといわれています。コソコソとすることなく、堂々と犯行に及ぶのも特徴のひとつです。ピック病を患うと反省することもなくなるので、注意されても繰り返してしまいます」

近年、万引きを繰り返す認知症患者に対し、「入店禁止」の措置をとるスーパーやコンビニが増えている。厳しい措置にも思えるが、店側の立場では避けられない対応なのかもしれない。

認知症が引き起こす“問題行動”はほかにもある。警察庁によると、2021年に警察に出された行方不明者届のうち、認知症やその疑いで行方不明になった人は延べ1万7636人に達する。行方不明者数そのものは減少しているが、認知症患者の「徘徊」を理由にした行方不明者数は過去最大を記録した。

「徘徊を始めるのは、認知症で最も多い“アルツハイマー型”の患者がほとんどで、“レビー小体型”の患者にも見られます。脳の海馬や前頭葉などが侵されることで、方向感覚や見慣れた景色も覚えていないという症状が出ます。行き先がわからなくなり、徘徊につながります。妄想や暴言・暴力もアルツハイマー型の患者に多く見られます」(前出・朝田さん)