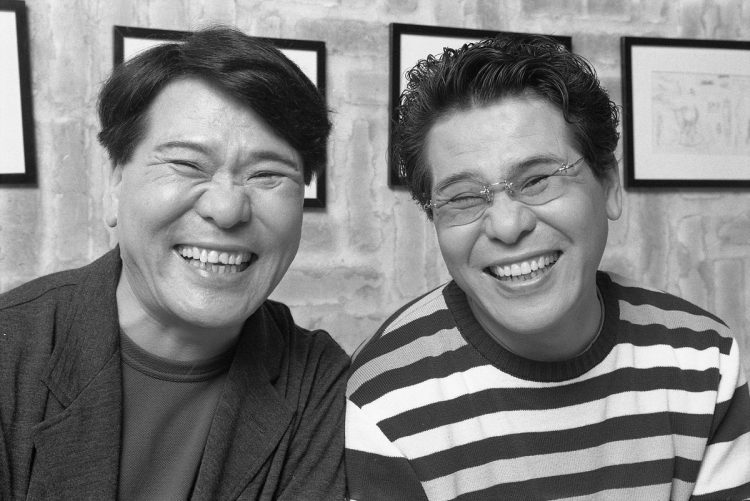

笑顔が似合う

朝田さんによれば「ひとり暮らしの認知症患者は、他人と話したり接したりする機会が少なく、認知症の進行が早まりやすい」という。身寄りがない認知症を患う高齢者が増えているが、その状況に行政も頭を悩ませている。介護ジャーナリストの末並俊司さんが解説する。

「そもそも身寄りがない高齢者を、行政が把握することが難しい。地域の民生委員の活動や近所づきあいがあれば情報を行政につなげるが、都市部ではそうしたシステムが行き届いていません。本人が行方不明になるだけでなく、火の始末ができずに空だきをしてボヤを起こすなどのトラブルも生じています」

把握が難しければ、トラブルを予防することも簡単ではない。では、彼らとどう向き合っていけばいいのか。高齢者問題に詳しい追手門学院大学社会学部教授の古川隆司さんが提案する。

「認知症の初期段階でその症状を自覚している人のなかには、認知症で起こるミスが周囲からどう見られるかを気にする人も少なくありません。彼らがミスを恐れて萎縮した生活を送ると、外の世界との関係を断ち孤立してしまう。認知症患者の行動を理解し許容する柔軟さが必要です。高齢者の孤立や認知症患者の犯罪、徘徊などの増加が予想されるなか、社会全体でこうした人々を受け入れる姿勢も求められるのではないでしょうか」

ピーコとおすぎは、これまでも衝突と雪解けを繰り返してきた。5分早く生まれたピーコは、いつもおすぎを気にかける弟思いの兄だった。50年ぶりの同居を始める直前には、「おすぎの具合が悪くなっちゃって、嫌だけど私が面倒をみてやらないとダメなのよ」と、うれしそうに話して回っていたという。

しかし皮肉にもその同居が“最後”の衝突を生み、その後のひとり暮らしが、ピーコの認知症の進行を加速させてしまった可能性もある。別々に暮らす2人に、もう雪解けは訪れないかもしれない。だが離れて暮らすおすぎを、ピーコはずっと気にかけていたように思えてならない。シャンパン好きを公言してきたピーコが最近、決まって手に取った酒は、おすぎが大好きな瓶のウイスキーだった。

※女性セブン2023年5月4日号