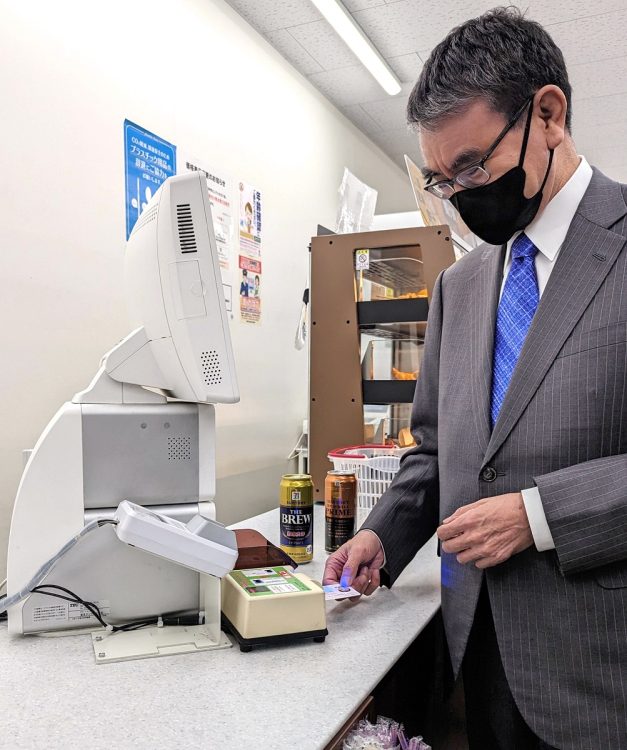

マイナンバーカードで年齢確認できるセルフレジで酒の購入体験を行う河野太郎デジタル相(時事通信フォト)

そこでコンビニ各社、省人化・無人化、そして外国人労働者の雇用に大きくかじを切っている。実際、先の資料にも「AI発注」「省人化設備導入」「フルセルフレジ」「スマホレジ」といった省人化・無人化、そして「外国人活用の環境整備」「外国人育成ツールの導入」「加盟店と外国人材の求職マッチング」「外国人従業員定着サポート」などの外国人労働者に対する対策の割合が大きい。

「なぜずっと立ってなければいけないのか」が納得できない外国人店員

しかし都心の繁華街で長く経営するコンビニオーナーは「それも難しくなりつつある」と語る。

「かつて中国人や韓国人が多く働いていた店も、そういった国の従業員は減りつつある。就職難で優秀な若者が雇えた時代から、中国や韓国のエリートが雇えた時代もあった。それが日本のコンビニをインフラに例えられるまで押し上げた」

コロナ禍のはるか以前から、外国人留学生はコンビニの主力であった。とくに中国人や韓国人は自分の国ならエリートもいた。いまも働いている人はあるだろうが、かつてはもっと多くの中国人や韓国人のコンビニ店員がいた。母国の経済発展やこれまた労働の多様化とともに、彼らも減った。

「その後、コロナ禍初期くらいまでだったか、ベトナム人もそうだった。いま外国人も働かなくなりつつある。ネパール人など増えたが絶対数としては少ない。やることが多く、彼らの国ではありえないほどに厳しい店員としてのマナーを要求されるとあって敬遠されているのでは」

彼によれば「なぜずっと立ってなければいけないのか」が納得できない外国人店員もいると話す。言われてみればほとんどの国では店員は座ったり立ったりできるのが当たり前で、それなりの先進国でも店員がスマホをいじっていたりする。日本の従業員のマナーは素晴らしいとご満悦なうちに、世界中で理解できない、敬遠されるようなマナーの国になってしまっているのかもしれない。とにかくコンビニ、要求されるものが多すぎる。

「誰も働きたがらない仕事で他国の人たちに働いてもらうならこちらが変わることも必要なのでは。うちは最低限のオペレーションをこなしてくれれば文句は言わないことにしている。さすがにスマホをいじるのはだめだが」

しかしコンビニ側にも事情があるとも。

「繁華街にあることを差し引いても日本人客は厳しく、そして信じられないような客が普通に来る。「お客様」だとしても限度がある。実のところ、コンビニを辞める理由の多くは今も昔も接客で心が折れるとか、嫌になるが大半だ。私もこの仕事が長いのでよくわかる。コンビニがいまや日本のインフラだと褒められるが、インフラだから何をしても構わないと思われているのでは」

本部やフランチャイズはもちろん、一部だろうが日本人のコンビニ客も「急激な社会環境変化への対応遅れ」の中にあるのだろう。この国の少子化どころか人口減もまた急激で、国土交通省によれば2050年には日本の総人口は9515万人で約3300万人減少する。その時の若年人口はわずか821万人、40%近くが高齢者となり、生産年齢人口は半分しかなくなると予測されている。わずか25年先の話である。いまの30代でも50代から60代半ば、もうここまでくるとコンビニがどうこうではないような気もするが、こうした少子化と人口減が、これまで選ばれる側だった労働者を選ぶ側にしつつあることもまた事実である。

今回はコンビニの話に特化したが、同じような事態は小売だけでなく外食や物流、そして派遣業にまで及びつつある。繰り返すが地域や、個々の企業によってはそうでない場合もあるかもしれない。しかしこの国の大きな流れとして、「代わりはいくらでもいる」とこれまで労働者を部品どころか燃料として消費してきた産業そのものが愛想をつかされ、いまや労働者から選ばれなくなりつつある現実がある。

【プロフィール】

日野百草(ひの・ひゃくそう)日本ペンクラブ会員。出版社勤務を経てフリーランス。社会問題、社会倫理のルポルタージュを手掛ける。