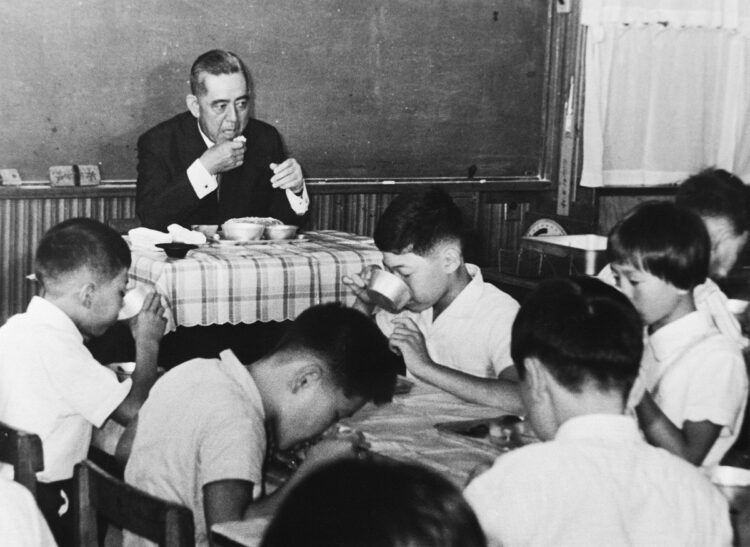

1966年、教室で小学6年生と一緒に給食を食べる佐藤栄作首相。佐藤首相はへき地にある学校の給食施策改善に注力、全国で給食の実施率が上昇した(時事通信フォト)

「最安値で入札して発注が決まる。これを繰り返せば仕入れも含めてろくな仕事にならないことは目に見えているが、多くの自治体は最安値を望む。原材料の高騰もそうだが輸送費も燃料代も高騰している。現在の状況で給食を維持するのは無理だろう。うちはコロナ前の撤退だったが、むしろよかったように思う」

はっきり言って「どこもやりたくない仕事」であることは事実のようだ。学校給食を請け負っているという信用を作る部分以外にメリットはない、そのメリットすら現在の物価高にあっては、ということか。

「市販の弁当も大変だが、給食はそれ以上に大変だ。子どもが食べるというだけでなく、アレルギーに対応するなどチェック項目が多い。毎食、献立も変わる。200円程度で高級店以上の品質管理が求められる。破綻するのも当然だ」

またごく一部だが、企業によってはこうしたケースもあるという。

「入札に成功すれば手堅くまとまった現金が入る。それを資金繰りにあてがうだけでなく、最後の土産に潰れる企業もある。これは給食事業に限った話ではないが、事実だ。経営者も自分と家族のために手を染める」

自治体の中には企画競争入札(プロポーザル方式)という企画提案型で入札額以外の面を見て選定したり、または補助金で業者の負担を軽くしたりするケースもあるが広まってはいない。結局、「安いところならどこでもいい」が一部とはいえまかり通っている。献立も貧相で、これでは満足に腹も満たせない量の給食が問題視されている自治体もある。

やはり厳しい財政事情の自治体にとって、学校給食も含めてなるべく予算は使いたくない、というのが本音のようだ。むしろ学校給食の無償化によってさらに入札額が下がりかねない、どこも引き受けてくれなくなるのでは、という識者もある。無償や無料はありがたいが、結局のところ誰かがその無償や無料の犠牲にならざるを得ない。急速な少子化と人口減、そして物価高と国際的な経済的地位の低下のままに来た日本、華やかなりし日の「どうせ誰かがやるだろう」はもう通用しないのに。

冒頭の女性はこう語る。

「子どもたちが美味しく食べてくれるという思いはありました。そう考えるだけでも楽しいじゃないですか。でも重労働で低賃金、会社だって給食なんかやりたくないって本音でしょう。給食がなくなったらどうするのでしょう、誰もそうなるまで見て見ぬふりで、怖いと思わないのでしょうか」