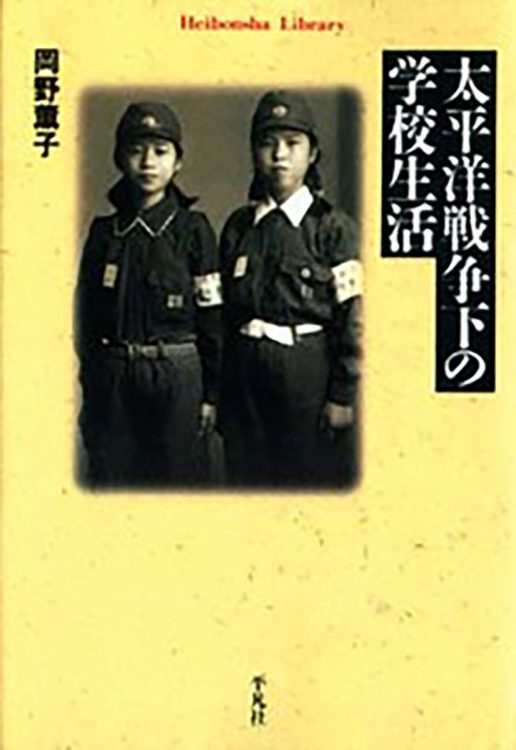

『太平洋戦争下の学校生活』(岡野薫子・著/平凡社ライブラリー/2000年8月刊)

今年は、昭和元年から数えてちょうど100年の節目。つまり「昭和100年」にあたる。戦争と敗戦、そして奇跡の高度経済成長へと、「昭和」はまさに激動の時代であった。『週刊ポスト』書評欄の選者が推す、節目の年に読みたい1冊、読むべき1冊とは? 評論家の川本三郎氏が取り上げたのは、『太平洋戦争下の学校生活』(岡野薫子・著/平凡社ライブラリー/1650円 2000年8月刊)だ。

* * *

昭和史の本となるとどうしても軍人や政治家の話になる。男の世界である。女性の立場から書かれたものは数少ない。そんななか本書は貴重。

児童文学者の著者は昭和四年東京生まれ。現在の大田区蒲田の近くに父母と三人で暮す。父親は会社員。当時の典型的な小市民の家庭である。しかし、父親が三十歳の若さで結核で亡くなり、以後、母と二人で戦時下を生きてゆくことに。当時の義務教育は小学校六年間だけ。幸い岡野家には家作があったこと、また大伯父の援助があったことで女学校に進めた。

「しかし、周囲の大人たちにとって、父親をなくした家庭の子が、家計も助けずに果して女学校に入るのか、ちょっとした関心事であったらしい」

日本は国名を「日本」から「大日本帝国」に改め、軍国主義を強めてゆく。著者は身近かな暮しのなかの変化を書きとめる。例えば、英語は敵性言語だから禁止になる。鉛筆のHBは中庸に、Bは1軟に2Bは2軟となる。貴金属の回収が行なわれる。母は大事にしていた宝石の指輪を供出する。しかし会場で恥をかく。宝石は鑑定の結果、偽物とわかり返されてしまったから。

「ぜいたくは敵だ」がいわれる時代だが、女性はやはりおしゃれはしたいもの。母は娘がはくもんぺを自分で作り、それは通常のものよりスマートになっていた。昭和十九年七月にサイパン島が落ち、本土空襲が始まる。

空襲に対し、国は「逃げるな、まず火を消せ」の方針を打ち出した。しかし米軍の激しい空爆の前には、その「逃げるな」がかえって犠牲者をふやしてしまった。

空襲の対抗策にもうひとつ、建物疎開がある。延焼を防ぐため、まだ人が住んでいる建物を取り壊わし火除地を作る。岡野家がその対象になってしまった。家が壊わされたあとどこに住むかは自分で探さざるを得ない。戦時下、いかに理不尽なことが多かったか。少女の目で語られる。

※週刊ポスト2025年4月18・25日号