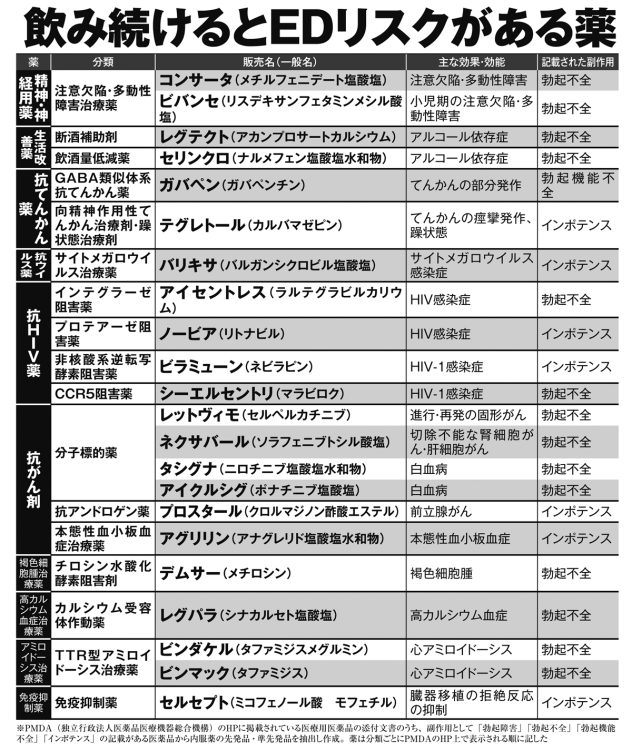

飲み続けるとEDリスクがある薬(その3)

薬の変更も選択肢

「胃薬」にも、EDリスクを高める薬がある。

「胃炎や逆流性食道炎、胃潰瘍などに用いられる通称『H2ブロッカー』は、長期投与をすることによって男性ホルモンのアンドロゲンの作用が抑えられ、EDの発症に繋がると考えられています」(同前)

このほか「解熱・鎮痛・消炎薬」にも注目したい。

「『トラムセット配合』などの製品名で処方される薬は、例えばロキソニン(非ステロイド性抗炎症薬)などでは抑えきれない痛みに使われます。こうした薬に含まれ、強い鎮痛効果のある『オピオイド鎮痛薬』がEDの主因になることが考えられる。中枢神経に作用することで、勃起のもととなる性的興奮が抑えられてしまい、EDに繋がると推測されます」(同前)

他の鎮痛薬も同様だ。

「糖尿病性神経障害による疼痛、脊柱管狭窄症による坐骨神経痛などに使われる『リリカ(プレガバリン)』は、他の解熱鎮痛薬と異なり、神経細胞の異常な興奮を抑える作用があります。これが勃起に関わる神経細胞の活動も抑えてしまうと考えられます」(同前)

近年、患者が急増し処方が増えている「抗うつ薬」にも注意が必要だ。

「抗うつ薬として代表的な『SSRI』『SNRI』は、ともに精神状態を安定させる脳内の神経伝達物質・セロトニンの働きを増強してうつ症状を改善する作用を持ちます。一方で、過剰なセロトニンは性欲を抑制する働きをするため、EDに繋がると考えられています。

また『SNRI』は意欲に関わるノルアドレナリンの働きを増強しますが、交感神経優位となって末梢血管が収縮し、それによって陰茎への血流が減少してEDに繋がる恐れがあると考えられます」(同前)