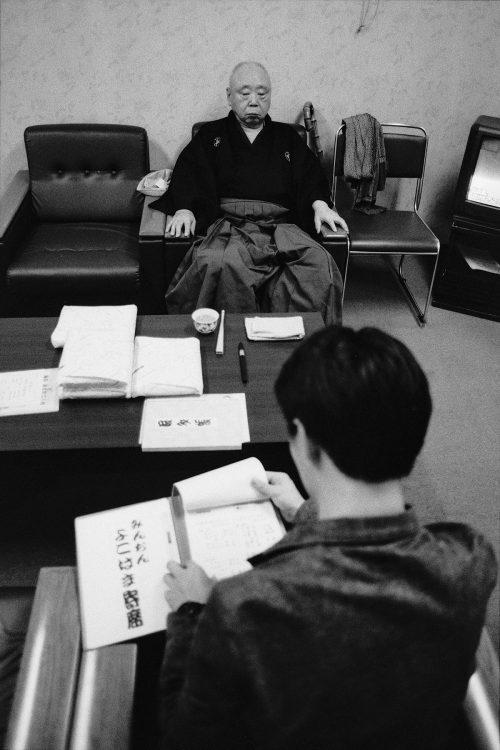

【五代目柳家小さん】志ん朝の逝去から7か月、2002年に亡くなった晩年の小さんを収めた貴重な一枚。橘氏は1995年5月上席の楽屋入り初日に見た〈根多帳を捲る神々しいまでの〉姿を記憶している。向かいに座るのは孫の柳家花緑

どこを撮っても絵画になった

初めて楽屋に足を踏み入れたのは1995年5月の上席(1~10日)だった。柳家小さんがネタ帳(出演者が演じたネタが記録された帳面)をめくる手が神々しく見えた。思わずその手元だけを撮影した。

「写真の情報量って、少ない方がいいんです。人間の脳は写っていないものも自然と補正してくれるので、その方が想像の跳躍力って大きくなるんです」

橘はこのたび演芸写真家としての30年の軌跡を『演芸写真家』という本にまとめた。その中にこんな記述がある。

〈ちょっとした仕草のどこを撮っても一枚の絵画になった古今亭志ん朝師匠が魅せる様子のよさ〉

戦後、当時最年少となる24歳で真打になった志ん朝は、佇まいだけで客を酔わせることができる落語家だった。橘は〈様子のよさ〉という表現の意味をこう解説する。

「今回の新刊の中にも収めているんですけど、鈴本の楽屋で、次が自分の出番なので、時計をチラッと見上げる志ん朝師匠を撮影した写真があるんです。そういう、ちょっとした仕草がいちいちカッコいいんですよ。お茶を飲んでるだけでも、どことなく華がある」

最初は楽屋の中の撮影だけで満足していたが、次第に舞台袖までついていくようになり、最終的には袖から高座の様子を撮影するようになった。

「袖から高座に出て行く感じも人それぞれでおもしろいんですよ。軽やかに出て行く人、ゆったり出て行く人、客席を見渡しながら挑むような表情で出て行く人。あと袖って、正面よりもいろんなものが見えるんです。第一線で活躍する落語家さんって、高座姿に芯があるんです。上半身は大きく動いていても、下半身はどっしりしている。高座姿に安定感のある芸人さんほど、お客さんが集中できるんだと思います」

(後編に続く)

【プロフィール】

橘蓮二(たちばな・れんじ)/1961年、埼玉県生まれ。1995年より演芸写真家として活動。2015年より落語会の演出・プロデュースも手がける。活動30周年の集大成となる新刊『演芸写真家』(小社刊)が7月10日発売。

中村計(なかむら・けい)/1973年、千葉県生まれ。『甲子園が割れた日』『勝ち過ぎた監督』『笑い神 M-1、その純情と狂気』『落語の人、春風亭一之輔』など著書多数。

※週刊ポスト2025年7月18・25日号