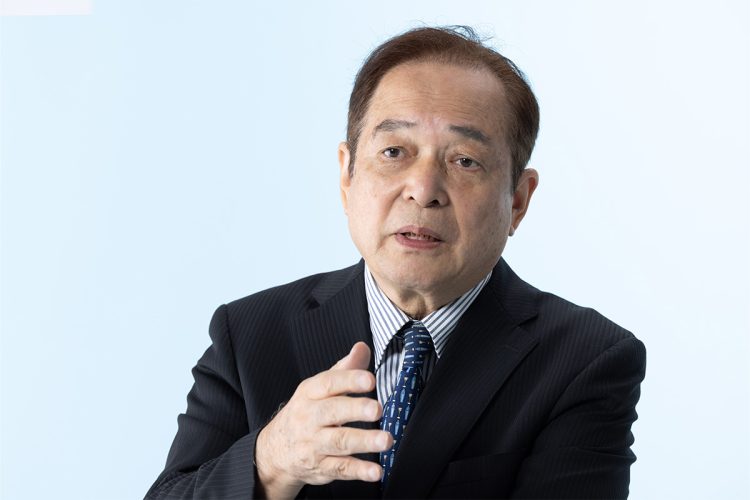

清武英利氏がノンフィクション作品『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』(文藝春秋刊)を上梓した

読売新聞社会部の記者として勇名をとどろかせ、その後は巨人軍代表として育成選手制度の創設などに尽力、さらに作家に転身後はヒット作を連発する清武英利氏。今年8月には、ノンフィクション作品『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』(文藝春秋刊)を上梓した。特ダネに異常な情熱を注ぐ記者たちの仕事を活写し、さらに自身の記者としての半生を織り込んだ本作品に懸けた思いを清武氏に聞いた。

* * *

──「記者は天国に行けない」というタイトルにしたのはなぜですか。

私には敬愛する言論人が何人かいます。例えば冤罪を次々に晴らした弁護士の正木ひろしであり、抵抗の新聞人と言われた元信濃毎日新聞主筆の桐生悠々です。本書をご覧いただければわかるのですが、私は、天国に召されたこの2人がその門の入り口あたりにいて、記者がやってくると、こんな風に気概を問うと考えています。

「君は長い物に巻かれなかったか、闘っている人達を見殺しにはしなかったか」。そのとき、自分のなかに答えを持つ者だけが、たぶん彼らの待つ天国の門をくぐることができるんです。長い物に巻かれない、闘っている人達を見殺しにしない、この気概のない記者には天国の門が開かない、と信じているのです。

もう一つは、人を叩いてなんぼ、という人生に流された記者は、私を含めて容易に天国には行けない、と思うんですよ。そういう信条をタイトルにしました。

──なぜ今、記者論を書こうと思ったのですか?

これは記者論ではなくて、記者世界のルポルタージュです。いつかは書かなければいけないという気持ちはあったんですよ。「そろそろどうですか」と編集者から問われたときも、即座に書くつもりはなかったんです。人生の最後に書くことはあるかもしれないけど、振り返ったり、手の内にあるものをすぐ書いたりすることもないんじゃないかなと思って、何か月も迷ったんですね。そうしたら編集者が「迷うのだったら、いろんな記者に会ってみませんか」と言うわけ。それで、僕の知っている記者や、編集部から紹介された人に順番に会っていくと、なかなかやるもんだなあという後輩が結構いたんです。

──それで書こうというお気持ちになったのですね?

現代の反骨記者はこんなところでかすかに息をしているのだ、と思いました。そうするしか生きようのなかった無骨な記者たちが、だんだん身近に感じてきたんですね。

──その記者たちに刺激されて、清武さんご自身の新聞記者時代も書こうと思ったのですね。

いやいや、自分を書くというのは恥ずかしいし、面倒くさいんですよ。記者として、それなりに仕事をしてきたんじゃないかという自負はあるけど、それを大声で言うのは、ただの社会部記者の流儀に反しているという気持ちもありました。

──それなのに書いた。編集者の強い勧めがあったからですか?