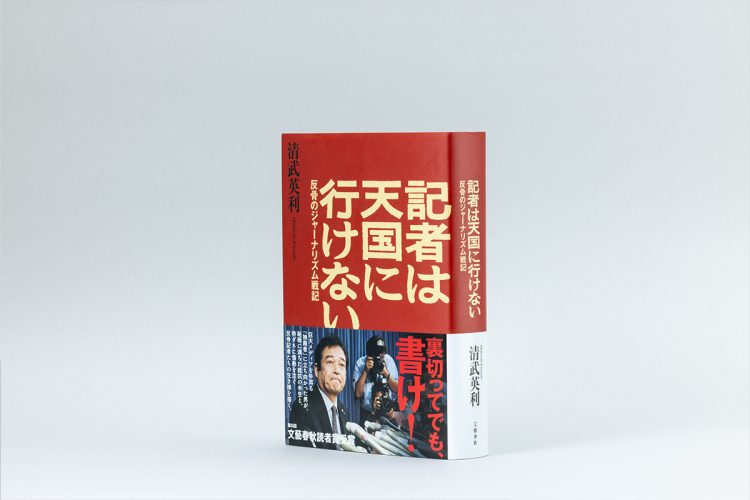

『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』(文藝春秋刊)

そうですね。昔はよく、「スズメと記者は死に場所がわからない」と言われていました。支局長からは「だけどお前は、どこに消えたかわからないスズメにはなるな」と付け加えられましたが。せっかく長い間、書く訓練をしたのに、一冊の本も残さずにSNSで愚痴ばかり吐いているようなOBになってはダメだということだと思うんですね。本を書くことだけが最終形ではないと思うけど、たとえブログでもいい、自分が見聞きした秘事は友情を裏切ってでも書き残す、そして、社会を裏で支える硬骨の人々やその行為を掘り起こして記事にすることは、一度記者という特権を得て取材した者の職責です。いくつになっても書き続けることは大切ですよね。この本の中で言いたかったことは多いが、その一つは、記者は管理職になっても書けということなんです。

──管理職になると書かなくなるということですか?

日本陸連の新会長に就いた五輪メダリスト・有森裕子さんの言葉ですが、高校時代の陸上部顧問に「実るほど頭を垂れる稲穂かな」という言葉を挙げられ、「頭は後ろではなく前に垂れなさい」と言われたそうです。でも組織内記者の場合、一生懸命技能を高めて苦労して、管理職になったら、途端に書かなくなって、頭を後ろに垂れるんじゃないですか。何のために記者になったのって思うもの。時々迷っている人がいるんです。上司からも「もういい加減に書くのをやめろ」なんて言われて。

──「マネジメントに専念しろ」なんて言われるわけですね。

そう。「部下の管理をしっかりやれ」って言われるんですね。悩んでいる人はいっぱいいる。そういう人の管理をしっかりしろと言われるわけです。そうすると、筆を折るべきかと悩む人が出てくる。僕はアホやと思うの。記者である人はたくさんいる。管理職になった人もたくさんいると。でも、真面目な管理職であり優秀な記者であり続ける人ってめったにいない。それを目指すのは自然な形じゃないですか。

──清武さんがこの本で伝えたかったひとつは、記者は書き続けるべきだということであるのはよくわかりました。

記者の形はいろいろあるじゃないですか、新聞記者ばかりではない。フリーの方もいますよね。還暦を過ぎた人もいる。圧力を受けたり、記者の仕事では食えなかったりする人もいると思うんですね。それでも自分に言い訳をせずに、自分でしか書けないもののためにペンを取り続けることは大事です。

──旧統一教会の追及で知られるようになった鈴木エイトさんが、記者の仕事だけでは食べていけずに不動産の仕事をしながら記者を続けていたというのは今回の本で知りました。

そうそう、あの人は不動産関係をやっていたんだよね。競売物件を落としてリフォームもしていた。だから電話口でトンカントンカンと大工仕事の音が聞こえたって。本当に立派だよね。彼には追及すべきものが確固としてある。退職したら書けなくなったというOBがいます。それは、メディアの中で発表ものや部下の管理で日々流されているうちに、自分が本当に書きたいものを見失ったか、見つからなかったんだと思います。

構成/園田健也、写真/五十嵐美弥(小学館)