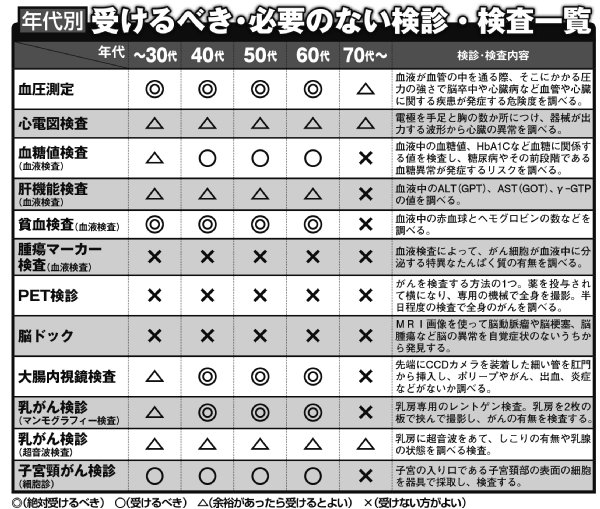

年代別に受けるべき検査と必要のない検査がある

インターネットで「検診」、「人間ドック」などと検索すると、専門クリニックのウエブページが次々とヒットする。どれもゴージャスでスタイリッシュな内装をアピールしており、快適に検診・検査が受けられそうに思える。さっそく申し込みたくなるが、もう少し熟慮を重ねた方がいいようだ。

ある内科勤務医が耳打ちする。

「実は、人間ドックや検診の専門病院で診察を担当する医師は、他院のアルバイトや専門外の医師が多い。正直いって、こういったところで名医を期待するのは見当違いです」

まさに、この言葉が表面化したような事件が昨年起きている。東京・杉並区の肺がん検診を受けていた40代女性のがんが2014年、2015年と複数年にわたり見逃され、2018年6月に死亡する、という痛ましい事件が起きたのだ。

せっかく毎年受けていたにもかかわらず、肺がんの進行が防げなかったことになる。検診を受託していた同区の「河北健診クリニック」は、区の実施要領に反し、専門医ではない医師だけで画像判定をしていたことを明らかにした。

この件を受け、2014年から同区の肺がん検診を受診した計9424人のレントゲン画像をもう一度確認することになった。放射線科専門医が再読影すると、そのうち44人が「要精密検査」となったというから、決して“わずかなミス”とはいえないだろう。

「もちろん『見逃し』もあるが、可能性としては生活習慣病を中心に『過剰診断』の方が起こりやすいと思います。たとえば、臨床の第一線にいる医師であれば、『このくらいの高血圧であれば、生活習慣の改善を指導しますから、経過観察しましょう』という判断になるところを、検診専門の医師だと『基準値以上なので降圧剤を出しましょう』となってしまう」(村上さん)

ふだんから患者と接していれば、どういった指導をすれば何mmHgくらい改善するか、ということを経験的に知っている。だが、そうでない場合は“杓子定規”になりがちだというわけだ。さらに、その“定規”の基礎となる「基準値」ですら絶対的なものではないという。赤坂山王クリニック院長の梅田悦生医師が説明する。

「検診の結果通知に記載されている基準値は、実は医療機関が委託している検査会社ごとに異なるのです。試薬や検査機器が違うことからズレが生じるので、このあたりは意外に曖昧なんです」(梅田さん)

つまり、基準値からわずかに外れたくらいでは“即、病気”とはならないのだ。

このように本来、どこで受けても同じはずの検診でも、医師の力量や医療機関によっても差が出てくるのだ。

※女性セブン2019年1月17・24日号