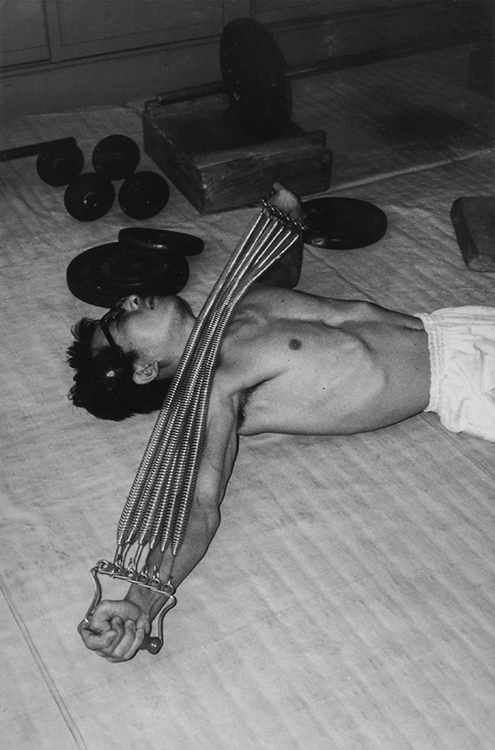

大会に向けて鍛錬に励む長谷川雅巳氏(写真提供/長谷川氏)

大会には世界22か国から369人が出場し、うち日本人選手は53人。多くが神奈川県の国立箱根療養所や大分県別府市の国立別府重度障害者センター、神奈川県川崎市の関東労災病院などから集められた“患者”たちだった。

箱根療養所から卓球日本代表として出場した長谷川雅巳氏が振り返る。

「あの頃の日本にはまだリハビリや社会復帰という考え方はなく、僕ら自身が療養所で一生を過ごすものだと思っていました。僕は水泳と卓球に出るようにと医師から言われたのだけれど、正直に言って恥ずかしくて嫌でしたよ。だって、当時の日本っていうのは、やって来た外国人から『日本に障害者はいないのか』と聞かれていたような社会だった。街には障害のある人なんか誰もいない。障害者はみんな家の中に引っ込んでいた時代だったんだから」

会場は選手村に隣接する「織田フィールド」、オリンピックの際の練習場だ。開会式の日、自衛隊が急ごしらえで作った仮設スタンドには、約3000人の観客が集まった。そして、選手入場が終わった午前10時ちょうどに花火が打ち上げられると、それを合図にロイヤルボックスに座ったのが、大会名誉総裁の皇太子殿下と美智子妃(現在の上皇上皇后両陛下)だった。

実はこの1964年のパラリンピックを語る上で、両陛下の存在は大きな意味を持っている。

同大会の招致は「パラリンピックの父」と呼ばれる大分県別府市の整形外科医・中村裕が、強力なリーダーシップで音頭を取ったことが知られているが、その開催実現のきっかけを作り、陰で大会を支えたのが他でもない美智子妃であったからだ。

1996年から2007年にかけて侍従長を務めた渡邉允氏は言う。

「平成の時代、両陛下は災害地のお見舞いや戦没者の慰霊、また、ハンセン病の方々へのお気遣いを続けてこられました。そんなお二人が特に目を向けてこられたのが、障害者スポーツの世界だった。時代の要請に応えていく皇室の役割を果たそうとするとき、お二人にとって若い頃に出合ったパラリンピックは一つの原点であったはずです」