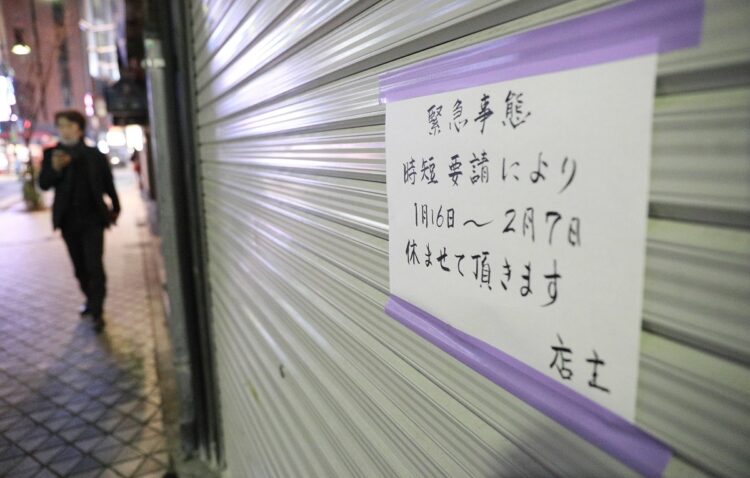

新型コロナ/臨時休業を伝える張り(イメージ、時事通信フォト)

「大手の居酒屋さんも経営体制を縮小させていますが、全く同じ理由ですよね。大手さんはコンプライアンス的にも厳しいから、政府や自治体の要請に逆らうことはできない。大手レストランチェーンの社長が厳しい口調で恨み節を言っていましたが、気持ちは痛いほどわかる」(後藤さん)

この「一律協力金」という補償については、公平さを欠くなどという指摘が相次ぎ、野党は事業規模に応じて額が決められるべき、と反発しているが「焼け太りだ」と指摘される側の本音はどうかなのか。神奈川県横浜市内のスナック経営・森田和美さん(仮名・50代)が悔しさを滲ませながらいう。

「1日6万円の協力金が頂ければ、確かに普通に営業しているよりも得をする可能性はあります。でも、今回一律にするな、不公平だと仰っているのは、大きな会社(チェーン)や、いつも客が絶えない人気店の方ばかりでしょう?」(森田さん)

森田さんの店は、横浜市内の歓楽街にある雑居ビルにある。客が6人も入れば満席で、コロナ以前でも1日の売り上げは10万円いけば良い方だった。昨年秋頃、コロナが落ちつき近隣店舗に客足が戻り始めた時も、森田さんの店には客は来なかった。狭い店は「危険」という風潮があり、いくら対策をしたところで、常連客からも「無駄だ」と見限られた。さらに、常連客のほとんどは中高年客。万が一、店で感染したら「死に直結する」と言って、誰も寄り付かなくなったという。

「私たちみたいな零細店舗は、コロナ以前から厳しくて、銀行にお金を借りに行っても門前払い。コロナ対策をしたところでお客さんは戻らないし、そもそも店の存在価値自体、なかったんじゃないかなんてひどいことを言う人がいる。今は貯金を崩したり、借金をしてなんとか店を潰さずにいられるが、もう限界を超えています。協力金がもらえれば、なんとか潰さずに、コロナ明けまで絶えられると言うお店も多いはず」(森田さん)

協力金のあり方について議論すること、それが全く無意味と言うわけではない。しかし、誰かが多くもらっているからずるい、えこひいきだ、と言い合うのは、非生産的というしかない。「一律」に加えて、事業規模に応じた上乗せ金を、というような、もっと建設的な話は出てこないのか。

また、議論が長引けば長引くほど、生き伸びることができたはずの飲食店がバタバタと倒れていく。配る、と決めて、それから給付までに時間がかかるのであれば、零細店主や経営者によっては生殺しだ。そうならないよう、迅速な対応がとられることを強く望む。