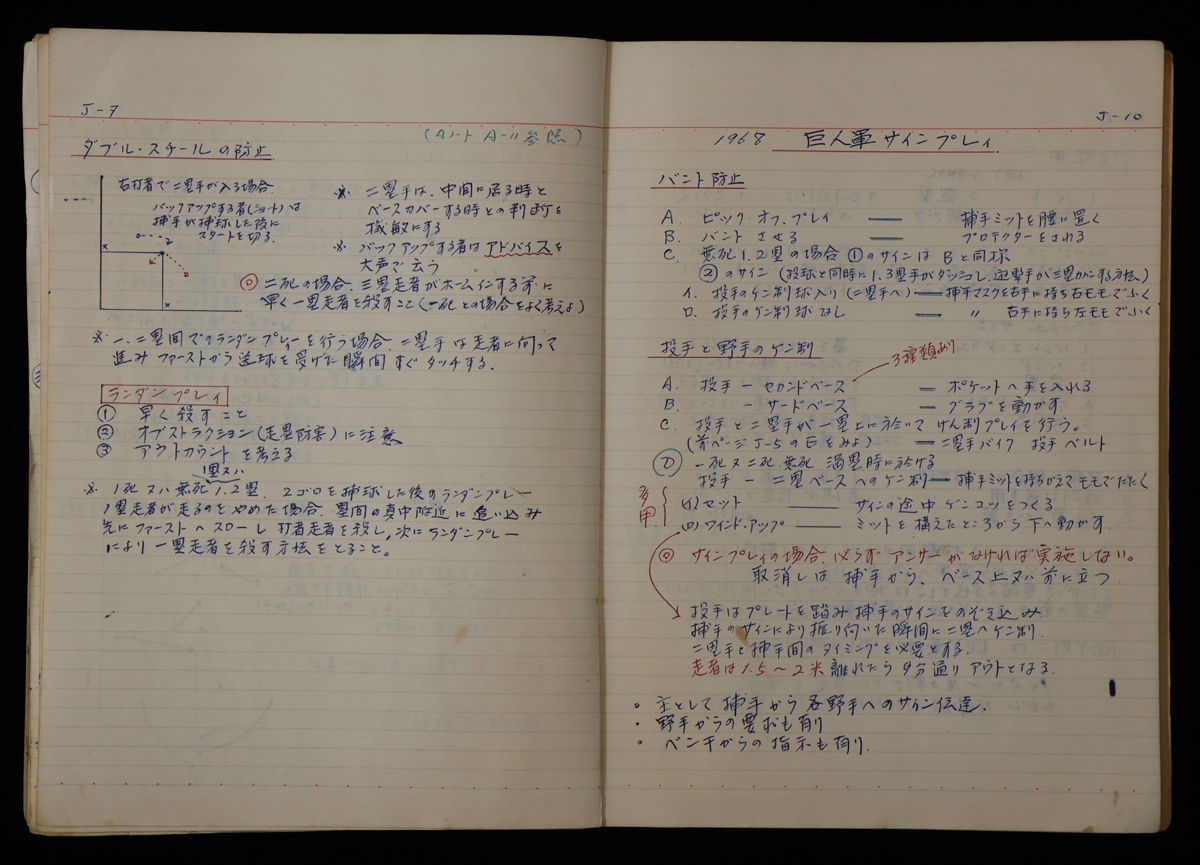

バント防止、投手と野手の牽制のサインプレーが細かく記されたノート。基本は捕手がサインを出し、受け取った選手は理解したことを伝える「アンサー」を出さなくてはならない。帽子に手をやるか、ベルトに触るかは様々だが、相手に悟られないようにタイミングを見計る。守備側は高度なプレーを要求されるため、1人でもアンサーを出さない場合は、サインが取り消される場合がある。常に選手たちの意思統一があってこそ成功する

二塁手だった江藤氏は特に覚えることが多かった。例えば一死満塁でライト前ヒットを打たれた場合のカットオフプレー。ノートには「打者の二塁進塁を防ぐ」として、一塁カバーに入る細かい動きが記されている。

ノートには攻守のサインも書かれている。守備でのピックオフプレーは「捕手がミットを腰に置く」、バントをさせるのは「プロテクターを触る」。攻撃では、ドジャース戦法の肝であるヒットエンドランは「ベルトを触る」か、「キーシグナル2回取り消し」だった。攻撃のサインは解読阻止のため、1か月で変更されていたことも読み取れる。

「今でも通用するプレーを50年以上前にやっていたんだから強くて当然です」

組織プレーを身につけるまでには、膨大な練習量があったのは言うまでもない。

「ルーキーの時、川上さんがキャンプ前日に仰った言葉は忘れられません。『理屈じゃない。理屈を超えてこそ打撃のコツを見出すことができる』。1打席立つためバットを1000回振れという。これは打撃だけでなく全てに言えることで、理屈を超えるくらい努力をしないとプロのグラウンドには立てないんです」

江藤氏は1969年に中日に移籍した後すぐ、中日コーチ陣から巨人のドジャース戦法を教えてほしいと頼まれ、バントフォーメーションのサインや、投手と野手の牽制サイン等を伝えた。それはその後各球団に波及、近代野球の礎となったのである。

●取材・文/松永多佳倫、撮影/山崎力夫

※週刊ポスト2021年5月28日号