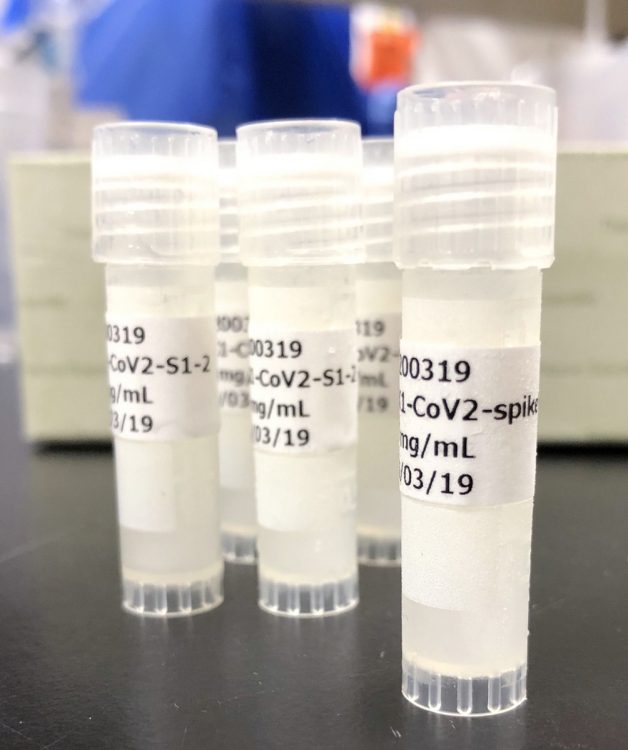

動物実験で使われたアンジェス製のワクチン(アンジェス提供、時事通信フォト)

「ファイザー製とモデルナ製のワクチンは『mRNAワクチン』で、ウイルスの遺伝子情報を体に打ち込んで免疫反応を引き起こします。

一方のシオノギ製のワクチンは『遺伝子組み換えたんぱくワクチン』と呼ばれ、遺伝子組み換え技術を使って合成したコロナウイルスのたんぱく質を打ち込み、免疫反応を呼び起こします」

シオノギ製は安全性の面でファイザー製、モデルナ製を上回ることが期待される。

「mRNAワクチンは遺伝子の設計図を打ち込み、免疫反応を引き起こす『抗原』を体内で作らせます。そのため必要以上の抗原ができてしまい、免疫反応が出やすくなって強めの副反応が生じる可能性があります。一方のシオノギ製ワクチンはすでにできた抗原を注入するため、必要以上の抗原が作られにくい。そのためファイザー製やモデルナ製より副反応が抑えられると期待できます」(室井さん)

一石さんもシオノギ製ワクチンの安全面に期待を寄せる。

「遺伝子組み換えたんぱくワクチンの製造法は、これまでインフルエンザやB型肝炎など多くのワクチンで用いられ、臨床研究も豊富です。世界初の試みであるmRNAワクチンと比べて実績があり、高い安全性が期待できます」

利便性の高さも大きな魅力だ。mRNAワクチンはマイナス20~80℃で管理する必要があるが、シオノギ製ワクチンは2~8℃で保管できて扱いやすい。海外産ワクチン接種当初は冷凍庫の不備によるトラブルが続出したが、その心配は大幅に減少しそうだ。

すでに確立された技術を用いるため、スピーディーな大量生産も期待できる。岐阜県内に新工場を建設するのも安心材料だ。シオノギの広報担当者はこんな見通しを語る。

「10月から国内で3000人規模の臨床試験を進め、別途グローバルで最終段階の試験を年内に開始できるよう準備を進めています。弊社の想定するベストケースで臨床試験が進んだ場合、年間最大で6000万人分のワクチン生産を可能とする生産体制の構築を進めています。この設備の完成は年内が目標です」

総合感染症メーカーのシオノギはベンチャーと共同で、鼻から接種する「経鼻ワクチン」の開発も進めている。太融寺町谷口医院院長の谷口恭さんが言う。

「ワクチンの成分を鼻の中に噴霧する接種法で、感染経路となる鼻咽頭の粘膜の局所免疫を高め、全身に免疫を誘導します。接種が簡単で痛みがなく、自分の手で接種することも可能です。実用化はまだ先でしょうが、注射型のワクチンと併用してより高い感染予防効果を得ることも期待されます」

シオノギ以外の国産ワクチンも開発が進む。

第一三共のワクチンは、ファイザー製やモデルナ製と同じ「mRNAワクチン」だ。

「第一三共のワクチンは、ファイザー製、モデルナ製と同様の高い有効性が期待できます。これまでの接種実績を踏まえても、mRNAワクチンは日本で開発が進む他のタイプのワクチンと比べ、現実的に高い効果が期待できます。いったん開発に成功すれば大量生産が容易になり、変異株が登場した場合、それに合わせた開発が他のタイプより比較的容易になることも大きなメリットです」(谷口さん)