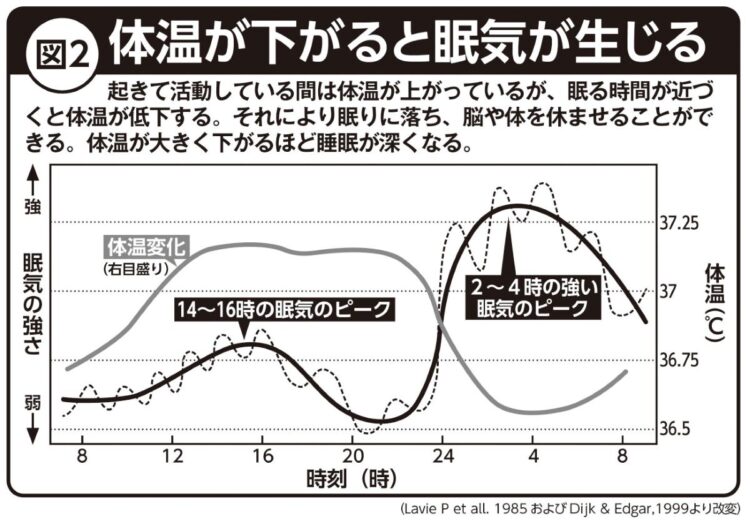

体温が下がると眠気が生じる

5人に1人が睡眠で悩んでいる

有酸素運動は不眠症にも効くようです。最近日本で行われた研究から、「活発なウオーキング」などの有酸素運動を1日に1時間行うと、特に睡眠の前半に、ぐっすり眠れるようになることが明らかになりました。

ある調査によると、日本人の1日あたりの平均睡眠時間は、1960年には8時間13分だったのが、2020年には7時間12分になり、60年間で1時間短くなったそうです。睡眠時間が大幅に減ったことも関連してなのか、現在では日本人全体の約5人に1人、60才以上では約3人に1人が睡眠の悩みを抱えているといわれています。なかなか寝つけないとか、夜中に目が覚めることを気にする人が多いのですが、ここで気をつけてもらいたいのは、人が眠るのは、昼間にたまった体と心の疲れを解消し、翌日も元気に動けるよう、エネルギーをたくわえるためだということです。

ですから、「どれだけ眠れたか」ではなく、「翌日しっかり活動できるか」に目を向けてください。

人を含む生きものは、遺伝子が作る体内時計というしくみに従って、一定のリズムを刻みながら活動しています。

日本人は季節によって基礎代謝量が変化しますし、一日の中で体温も血圧も変動します。朝になると目が覚め、夜になると眠くなるのも体内時計によるものです。体内時計を乱さないための基本は、できるだけ同じ時間に食事をし、同じ時間に布団に入ることです。

不規則な生活を送って体内時計が乱れると、体がスムーズに機能できなくなります。単に疲れがたまるだけでなく、高血圧、心臓病、脳血管障害、糖尿病、うつ病、さらには、がんの発症率が上がります。世界を飛び回る国際線のキャビンアテンダントは一般女性の5倍も乳がんになりやすく、日本で行われた研究からは、昼夜の交替勤務につく男性は、昼間にだけ働く男性とくらべて前立腺がんの発症率が3倍高いことがわかっています。

これに関係するのが、体内時計のリズムを作るメラトニンというホルモンです。メラトニンには、がんの発生を抑える働きもあり、深夜に起きているとメラトニンが大きく減ってしまうからです。

体温は一日の中で変動すると言いましたが、具体的には、活発に活動している間は体温が高く、眠っている間は低くなります。そして、上がっていた体温が急激に下がると、強い眠気におそわれます。

そうした人体のリズムを利用して、運動や入浴で一時的に体温を上げて、体温が低下する状態を人工的に作ることで寝つきをよくする方法があります。布団に入る1〜2時間前に、運動するか、38〜40℃のぬるめのお風呂に入るというもので、お風呂から上がった後、体の熱が引き始めたときに布団に入ると、そのままストンと眠れます。

ただし、激しい運動や41℃以上の熱いお風呂は、上がった体温が下がりにくくなるので逆効果です。また、テレビを見たり、ものを食べたりして、2時間以上だらだら起きていると体温が中途半端に下がり、安眠効果が失われてしまいます。