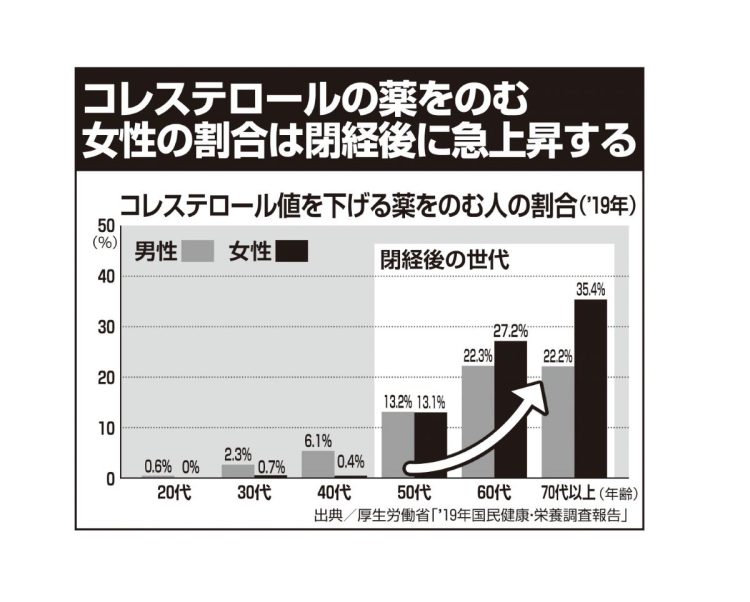

コレステロール値を下げる薬をのむ人の割合

「すでに生活習慣病などの薬を服用している人が、かぜなどをひいたときに一時的に解熱鎮痛剤を使うだけならば、薬剤の合計が6種類以上になったとしても深刻にとらえる必要はありません。

ただし、薬の種類によっては、のみ合わせによって思わぬ副作用が起きることもある。例えば血液をサラサラにする抗凝固剤をのんでいるときにイブプロフェンやロキソプロフェンなど一部の解熱鎮痛剤をのむと、副作用が出やすくなることがあります。脳梗塞や心筋梗塞などの既往症がある人は、再発のリスクが少し高まるというデータもあるため、持病がある人はかかりつけ医に確認してください」

実際、のみ合わせが悪いゆえに重篤な状態に陥る事例もある。

「骨粗しょう症治療薬である『ビスホスホネート製剤』は、血液中のカルシウム値が下がる副作用があるため、同時にカルシウムの吸収率を高める『ビタミンD製剤』を処方されることがあります。しかし糖尿病などで腎機能が低下していると、高カルシウム血症を引き起こし、ふらついたり、錯乱や昏睡状態に陥ったりするリスクが生じるのです」(大橋さん)

「勝手にやめる」はやってはいけない

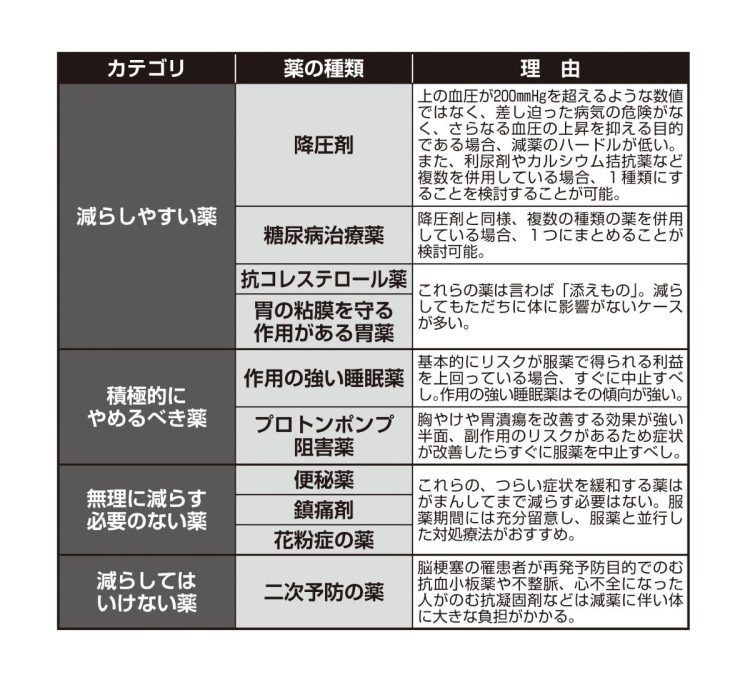

降圧剤から頭痛薬まで、あらゆる薬に「減らせる」余地があるとわかったいま、おくすり手帳を見ながら早速実践したいと意気込む人も多いだろう。しかしその際、決してやってはいけないことがある。

「それは自己判断で減らそうとすること。減薬は急に行うものではなく、年齢や症状、本人の意思などを総合的に判断して取り組んでいくものです。患者の中には、しばらく病院に来なくなり、だいぶ経ってから『この薬をのむとよくないと本に書いてあったのでやめてみたけれど、やっぱり不安になって……』と戻って来る人が少なくない。

同じ薬であっても中止や減薬ができるか否かはその人の症状や年齢、生活環境などが深く関連するため、安易に判断はできません。体に思わぬ不調をきたすこともあるので、減薬は必ず医師の指導のもとで取り組んでください」(石原さん)

青島さんもこう言い添える。

「特に長年のみ続けてきた薬は、体が慣れて生活の一部となっています。専門用語で『ノセボ効果』といいますが、効果がない薬でもいきなりやめると『薬をのんでいたから体調がよかった』という心理が働いて、薬自体の影響がなくても体の調子が悪くなりやすい。複数の胃薬を処方されている患者さんが、1つくらいならやめても問題ないと判断し、勝手に服薬をやめたところ、急に体調が悪くなったケースもあります」

「依存しやすい薬の減薬には気をつけてほしい」と言うのは大橋さんだ。

「睡眠薬や抗不安薬のように依存性の高い薬は、細心の注意を払わなければ減薬によって症状が悪化する恐れがあります。抗うつ剤も同様の危険があるため、必ず病院に相談してください。

また、脳梗塞になった人が再発予防目的でのむ抗血小板の薬や、不整脈、心不全になった人がのむ抗凝固剤など、二次予防の薬も減薬に大きなリスクが伴います。脳梗塞になったのが10年前だからと安易に止めてしまうと、再び発症する可能性があります」(大橋さん)

※女性セブン2023年10月12・19日号

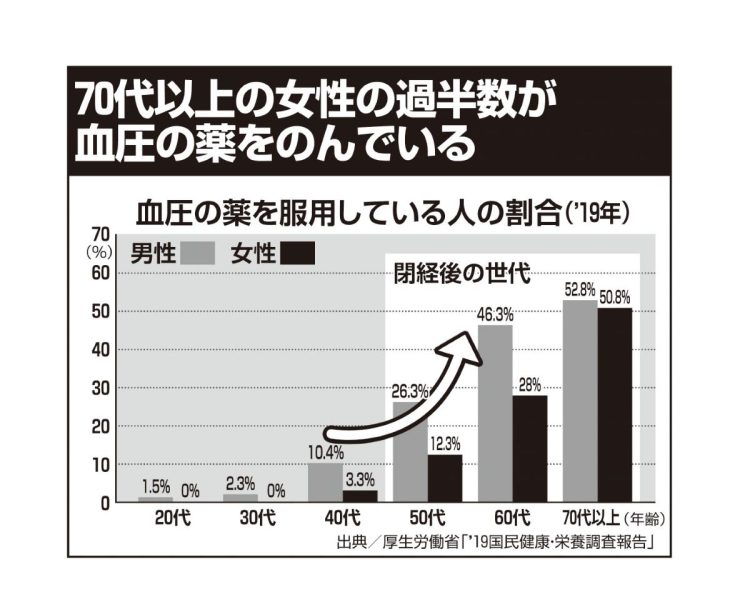

70代以上の女性の過半数が降圧剤をのんでいる

やめやすい薬・やめづらい薬