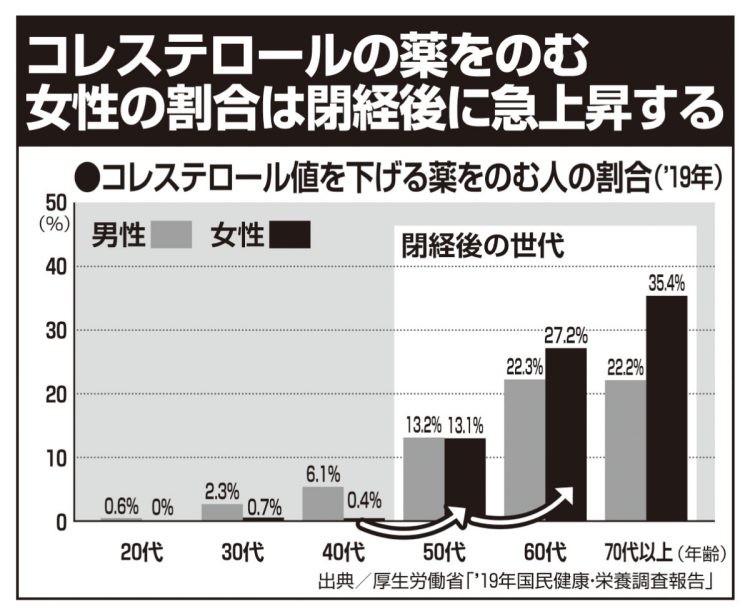

出典/厚生労働省「’19年国民健康・栄養調査報告」

減薬を拒む「サイドメニュー」

ピルケースに入った薬や「おくすり手帳」の記録を見直しながら“効果なし”“目的不明”の薬をあぶり出してほしい。

「その際、減薬の対象として着目すべきは “サイドメニュー”の薬です。患者さんの処方薬の内訳を見てみると、多くの人が病気を治すための“メインの薬”と、副作用予防のための“サイドの薬”がセットになっている。よくあるのは腰痛や関節痛の治療に使われる消炎鎮痛薬がメイン、H2ブロッカーやプロトンポンプ阻害薬などの胃薬がサイドの組み合わせです」(松田さん・以下同)

リウマチやアレルギーなどの治療のためにステロイド薬をのんでいる人も胃潰瘍のリスクがあるため、胃薬が自動的に処方されることが多いという。

「もちろん服用する量が多く、強い副作用が懸念されるケースなど、サイドの薬が重要な役割を果たしている場合もありますが、病気が快方に向かいメインの薬が減ってもサイドの薬は変わらずに処方され続けます。実はサイドの薬も強い副作用があるものは少なくありません」

また、同じ効能を持つ薬が複数処方されている場合、「メインの薬」であっても減薬の対象になりうると松田さんは続ける。

「血圧を下げる降圧剤や、脳梗塞や心筋梗塞を予防するための抗血栓薬は同じ効果を持つ薬が何種類も出されることがあります。

しかし血圧は下がりすぎるとふらつきなどの副作用が出てくるし、抗血栓薬は血流をよくする効果を持つ半面、効きすぎると血が止まりにくくなって、かえって脳出血のリスクが高まります。実際、複数の抗血栓薬をのんだ結果、体のあちこちに紫のあざができている人がいました。

のんでいる薬が必要以上に効きすぎていると感じたときも、減薬を検討するひとつのタイミングだと言えるでしょう」

(後編へ続く)

※女性セブン2024年7月11・18日号