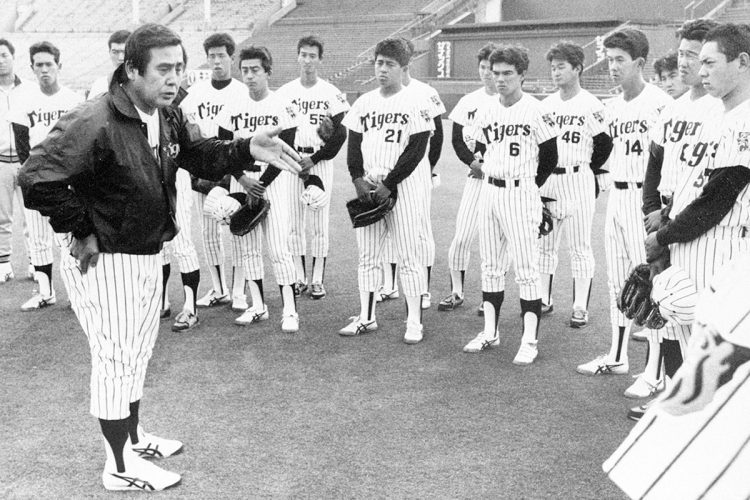

1986~2002年【カーネル・サンダースの呪いと「長き暗黒時代」】指揮官が吉田義男から村山実に引き継がれるが、掛布や岡田の不振もあり低迷。17年間で10回のリーグ最下位

90周年をむかえた阪神タイガースには、簡単に離れられない魅力があると多くのファンが言う。「週刊ポスト」の阪神タイガース90年史アニバーサリー特集から、阪神ファンの一人、井上章一・国際日本文化研究センター所長が「阪神贔屓を辞められない理由」について明かしてくれた。

* * *

子供のころ、1962年と1964年に優勝した阪神を、私は『巨人・大鵬・卵焼き』のような強いチームだと思って応援するようになりました。純粋に強いチームを贔屓にしたつもりが、あんなに低迷していくとは思わなかった。

ジャイアンツのV9時代は競り合うポジションを保っていたが、いつもジャイアンツの引き立て役で終わっていました。そのころは私も思春期を過ぎていたので、物の考え方も複雑になり、道化役へのシンパシーを自分のなかで構築していたように思います。

村山実、吉田義男、小山正明、バッキーとスターはいましたが、なかでも江夏豊は私にとっての英雄。阪神ファンであると同時に江夏のファンでした。ジャイアンツファンが長嶋茂雄に寄せる思いと同じような気分を江夏に投影していた。

その江夏がトレードで出され、球団をどこかで恨んでいた。阪神ファンの奥深くにあるんですが、選手への愛が強い分、憎しみを球団の経営陣に向けていく。かなり濃いファン同士でも、球団のことはボロカスに言って楽しんでいる。屈折したファン心理ですね。

多くのファンと同様に1985年の日本一には感激しましたが、その後の暗黒時代には何度も阪神贔屓を辞めようと思った。仕事をしながらラジオの野球中継を聴いていると、原稿の執筆どころではなくなってくるわけです。僅差で負ければ悔しくてしばらく原稿用紙へ向かえない。接戦を物にした場合も嬉しさのあまり原稿は後回し。勝っても負けても困るわけです。

こういう球団から解放されたい、解脱したい。阪神ファンを辞められる手だてはないものか考えました。ジャイアンツ戦以外はほとんど観客がいなかった1960年代の甲子園球場が、現在はどのカードもチケットが取れない。チームが強くなくても客がやってくる。阪神ファンを育てるメカニズムに私自身も取り込まれているに違いないと思うようになりました。

そのメカニズムを分析できれば自分は離脱できると考え、阪神ファンが膨らんでいく経緯を調べて書いたのが『阪神タイガースの正体』(2001年初版、現在は朝日文庫)という本です。解脱の可能性を歴史に求めたのですが、まったく解脱につながらなかった。歴史研究は何の役にも立たないとわかりました。

その結果、いまでも相変わらず阪神信者です。一生モノのお付き合いになるんでしょうね。

※週刊ポスト2025年5月30日号