形骸化していない、生々しい「昭和の暮らし」を感じる

昭和100年にあたる今年は、武田百合子の生誕100年でもある。『富士日記』には、昭和43(1968)年に郵便番号が初めて導入され山荘の近くの郵便局が混雑している様子や、昭和45(1970)年に日米安保条約が自動延長された日に、デモに行ったであろう娘の花が「滑らない転ばない、いい運動靴を履いていったかな」と案じている気持ちが書かれている。ニュース映像や新聞記事には残らない、その瞬間の空気が、まじりけなく伝わってくる。

「『富士日記』を読むと、『昭和の暮らしだなー』と感じます。『昭和』っていうと、ちょっと形骸化しているというか、『三丁目の夕日』みたいな感じにまとめられがちじゃないですか。『富士日記』の昭和は、もっと生々しくて、懐かしいだけじゃない手ざわりがある。読みながら、『にしてもおまえら』とびっくりすることもあります。

私は記憶力が悪いので、読むたびに新鮮で、たぶん一生面白く読めると思う。評判を聞いて読み始めたけど途中で挫折しました、という人も意外と多いみたいですけど、この本がきっかけで再挑戦してもらえたらうれしいです。面白いポイントは、たぶん人それぞれ違っているんじゃないかと思います」

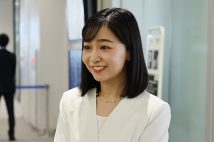

【プロフィール】

古賀及子(こが・ちかこ)/1979年東京都生まれ。著書に、日記エッセイ集『ちょっと踊ったりすぐにかけだす』『おくれ毛で風を切れ』『よくわからないまま輝き続ける世界と 気がつくための日記集』、エッセイ集『気づいたこと、気づかないままのこと』『好きな食べ物がみつからない』『巣鴨のお寿司屋で、帰れと言われたことがある』など。「タイトルには自信があるんです」と古賀さん。日記にも毎回タイトルを付けているという。

取材・構成/佐久間文子

※女性セブン2025年7月31日・8月7日号