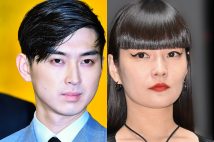

2015年W杯では、攻守にわたり最前線で身体を張った立川理道

「スローモーションのように見えた」

ペナルティの瞬間、終盤からスタンドオフとして司令塔を担った立川理道も、ショットを確信していた。だが、フルバックの五郎丸歩が「スクラム!」と叫んでいる。相手はシンビン(反則による一時退場)で1人少ない。立川は“スクラムで優位に立てるだろう”と冷静に展開を読んだ。

最後のスクラムで、ボールをキープした日本は、右に展開する。ミスをしたら試合終了の局面で、ボールを受けた立川は、相手ディフェンスに思い切り、身体をぶつけた。ここから立川の目には、ピッチ上すべての動きがスローモーションのように見えたという。

リーチが、右ライン際にボールを持ち込んだ。田中と交代したスクラムハーフの日和佐篤がボールを拾う。走り込んできた五郎丸をおとりにした日和佐は「ハル!」と立川を呼ぶ。五郎丸へのパスを予測していた立川の反応が遅れた。立川はこう思い出す。

「そのおかげで、一瞬、相手との間合いが空いて、時間ができたんです」

その一瞬が、立川にかつてない光景を見せたのだろうか。立川の目にトライまでの道筋が、はっきりと見えたという。あそこにパスを放れば、必ずトライを取れる──そんな直感がよぎるのは、4歳から楕円球を追ってきた彼にとってはじめての体験だった。立川は、自分の直感に従って、2人の味方の頭上を越す飛ばしパス(ロングパス)をアマナキ・レレイ・マフィに放った。

実はエディーは、飛ばしパスを南ア戦で禁止していた。滞空時間が長く、ディフェンスのプレッシャーを受けやすいからだ。エディーの指示は、もちろん立川の頭にも叩き込まれていた。

「ぼくは飛ばしパスをした意識はなかったんです。とにかくぼくに見えた道筋通りにボールを運べばトライを取れるはずだ、という意識しかなかった」

そう。スクラムを選択したリーチと同様に、立川のパスもまたフィールドに立つ者だけが得られる感覚が生んだプレーだった。それはエディーの想定を超えた、奇跡を決定づける2つ目の「プラスα」となった。

立川のパスはマフィを経由し、カーン・ヘスケスへ。彼がピッチに入ったのは、最後のスクラムを組む直前の78分。まだボールに触ってすらいなかった。ヘスケスは「スゴいプレッシャーだった」と振り返る。

「私がパスをもらうまでの82分、みんながどれだけの努力をして南アと戦ってきたか見ていましたから……いえ、W杯で勝つために、みんなたくさんのものを犠牲にしてきました。だから、私は、ボールを持つまでのすべてに感謝し、自分の仕事を果たそうとしたんです」

ボールをキャッチしたヘスケスは、タックルを受けながらインゴール左隅に飛び込んだ。34対32。指揮官による緻密な準備と、選手たちの信頼と自立、そして、想定を超えたチームの進化……。奇跡は、必然の結実だった。

あの日、ブライトンに谺したノーサイドのホイッスルが、いまに続く日本ラグビーの新たな幕開けを告げたのである。

取材・文/山川徹(『国境を越えたスクラム』著者) 撮影/藤岡雅樹

※週刊ポスト2025年10月3日号