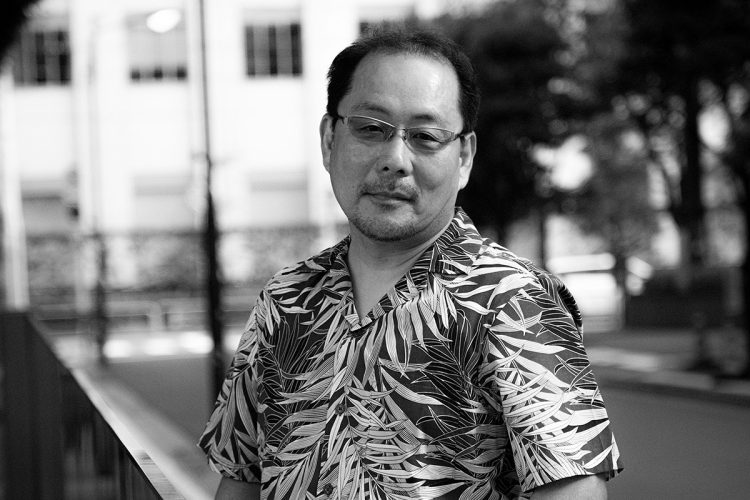

垣根涼介氏が新作について語る(撮影/国府田利光)

地域によっては極楽蜻蛉(ごくらくとんぼ)、または神蜻蛉(かみかげろう)や蚊蜻蛉(かかげろう)などとも呼ばれる、〈薄翅蜉蝣(うすばかげろう)〉。幼虫時は地中に長く潜伏するため蟻地獄の異名を持ち、〈蜉蝣であって蜉蝣ではない。蜉蝣の群れの中にあって擬態をする〉というその虫を見て、若き日の〈円四郎〉は、〈まるで、おれたち止観を繰る者のようではないか〉と思った。彼こそが垣根涼介氏の最新刊『蜻蛉の夏』の主人公である。

物語は信長が天下統一に手を伸ばしつつあった元亀元年(1570)、京は東市界隈で3人の男女の運命が交錯する場面から始まる。一人は下京に道場を開き、兵法者を仮の姿とする円四郎、一人はその彼を乞胸に扮して突如襲った〈平助〉。いま一人はこの平助が10年来片思いする巫女の〈桂月〉で、3人はそれぞれ〈水観〉と〈炎観〉と〈月観〉の術を過酷な修行を経て会得し、潜伏生活を送る最中だった。

この時、3人はまだ20代そこそこ。有り体に言えば、後に信長から〈里芋平助〉と綽名される平助が初恋をこじらせ、美形の円四郎と桂月の仲を勝手に妄想して嫉妬したという、ありがちといえばありがちな青春が、人ならない生を強いられた彼らにもあったのである。

「円四郎も平助も桂月も、さらに言えば炎観も月観も〈風観〉も、もちろん僕の創作、フィクションです。ただし平助の師匠の果心居士は史料に名前が残っていて、三好長慶や松永弾正に仕えた妖術の使い手で、信長や秀吉に水観を披露してみせたのも確からしい」

止観は幻術、言うなれば幻だ。本書の巻頭には深い催眠状態に陥った治験者に〈焼けた針金〉だと言って平温の針金を押し当てると本当に火ぶくれが出来たという、著者がかつて学んだ心理学の実例が引かれている。例えば水観の道士がそこにないはずの滝を現出させ、清流を荒れ狂う激流に見せてしまうように、止観とは水や火や月を見る側の心を操る幻術ともいえる。

「筑波大には当時では唯一の心理学部があって、教授クラスだと本当にそこまでの催眠術がかけられたらしい。この実例はさすがに昭和の話ですけど、人間の体って不思議だなと。

その上で20、30年前かな、元々は天台宗が発祥だという止観の話を史料で読んで、あ、これは小説でしかできないエンタメが書けるって思ったんです。想念の力でそこにないものすら見せる彼らの心象風景を描くなら、映像より文字の方が優位性があるし、針金の話の感覚を使えば絵空事っぽい止観の話もかなりリアルに描けるんじゃないかって。

『光秀の定理』で初めて歴史物を書く前から、そういう言語でしか表わせない娯楽小説を、僕はずっと書きたいと思ってきたんです」