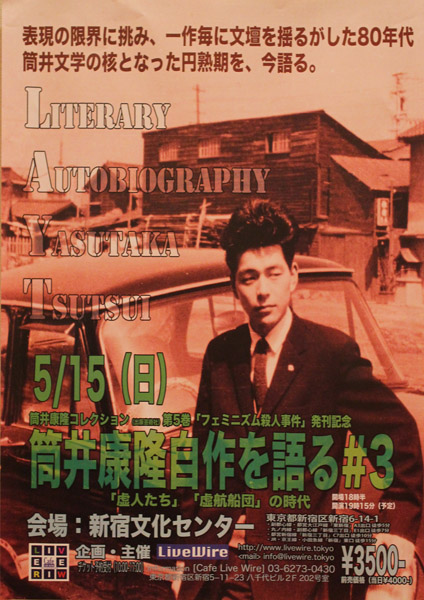

イベントポスターの写真は若き日の筒井康隆氏

続いて最後の長編として発表された『モナドの領域』掲載の「新潮」2015年10月号が完売。作品を読めない「モナド難民が続出した」(筒井氏談)ため、12月に単行本が緊急出版された。筒井ブーム到来の予感を語ったのは、誰でもない筒井氏本人だ。

昨年度末、税理士に納税金額の説明をうけた結果「税金も高額となる。光子(※夫人)は貯金がなくなったと言っていささか不満げだが、考えようによってはこの歳でこれだけ納税できるというのは嬉しくもあり有り難いことでもある」とWEB連載『偽文士日碌』(3月11日付)につづっている。

今年も筒井作品の出版は続いている。5月だけをみても前出のコレクションに加え『筒井康隆全戯曲』(全3巻)の刊行が開始、『現代語裏辞典』が文庫化、『アルファルファ大作戦』が改版復刻され、涼宮ハルヒで知られるイラストレーターいとうのいぢ氏が挿絵を担当した『ビアンカ・オーバースタディ』の文庫が発売される。『時をかける少女』のような50年前の作品も、21世紀に執筆されたものも、同じように話題と人気を集めるのはなぜか。

「筒井作品は執筆当時の世相風俗を積極的に取り入れているのですが、骨格のしっかりしたエンターテインメント作品ばかりなので普遍性があり、映像化しやすい。『時をかける少女』が映画やドラマになるのは今回で9回目、『七瀬ふたたび』も4回、映像になっています。映像をきっかけにして平成生まれの若い人たちも原作を手に取り作品に魅了される。筒井さんの人気はブームに終わらず定着すると思っています」(前出・日下さん)

10~20代が中心的な読者であるライトノベルは挿絵のイラストによる購入、いわゆる「ジャケ買い」が少なくない。前出の『ビアンカ~』だけでなく、『時をかける少女』の角川つばさ文庫版もいとうのいぢ氏が絵を担当、2006年から新装版となった角川文庫版では新世紀エヴァンゲリオンのキャラクターデザインで知られる貞本義行氏がイラストを描いている。映像とジャケ買いをきっかけに、世代を超えた筒井ブームはどこまで広がるか。