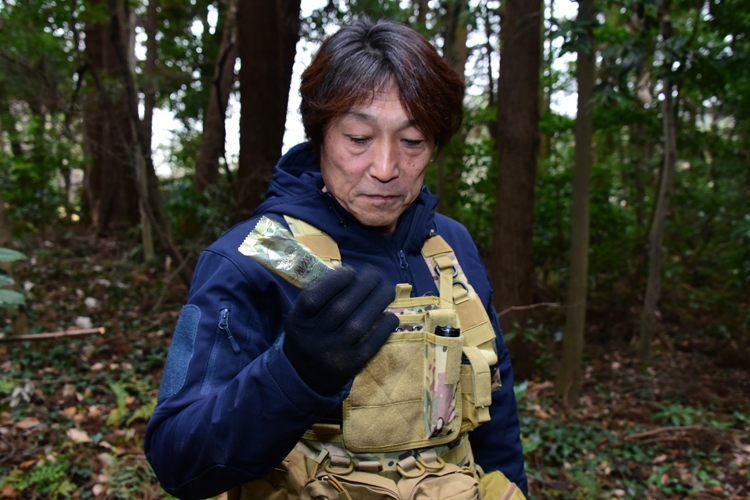

飯塚忠さん。ベストのポケットには赤外線双眼鏡やモニター等が詰まっている

吉田さん親子と藤原さん、スタッフの飯塚忠さんが、森に足を踏み入れる。現場は川沿いに位置し、落葉樹や針葉樹、常緑樹などの樹木が混生している。藤原さんのベストのポケットには、赤外線双眼鏡やモニターなどが詰まっている。

まず、リードを発見した場所を確認する。モグが自分でリードを外したとしたら、この斜面を上ったはずだ。

「この森は国道や川に囲まれているため、そこを突破するとは思えない。となると、進む道は2パターンに絞られます」と藤原さんは推測する。

森を進みながら、飯塚さんはリードがあった場所からの距離を常にチェックしている。「いま250m」「ここは400m」などと、藤原さんに告げる。猫の捜索範囲の基準は500m以内。その範囲内を綿密丁寧に調べていく。当てずっぽうや勘ではない。

「モグちゃんの名前を呼んであげてください」

藤原さんが親子にそうアドバイスする。弘樹さんたちは口々に「モグー」と呼びかける。

「猫は耳がいいんです。自分を呼ぶ聞き慣れた声に気がつくと、物陰から出てくる可能性が高まります」(藤原さん)

森林地帯であれば、茂みや枯れ草の中、木の根っこ、崖のくぼみなど、猫が潜みやすい場所に向かって普段通りの声と音量で呼びかけるといい。ただし、あせって大声で叫ぶと、驚いて逃げたり、隠れてしまい、逆効果となる。

地図で地形を確認し、見終えた場所を1か所1か所、塗りつぶしていく。飯塚さんはモグの好物が入った袋を振り、シャカシャカと音を立てながら歩く。エサの袋の音や缶詰の音、好きなおもちゃの音などに反応する猫も多いという。

◆ちょっとした隙間を好み潜んでいる

森の捜索後、猫が好んで隠れそうな近隣の建物やそれらの隙間を見て回った。

「極端に警戒心が強い猫の場合、同じ場所に数日間じっとしていることもあります。日数が経ち、外の環境に慣れて落ち着くと、エサや水を求めて活動を始めます。

個体差がありますが、2日から2週間程度が経過した夜間に動き出す可能性が高いです」(藤原さん)

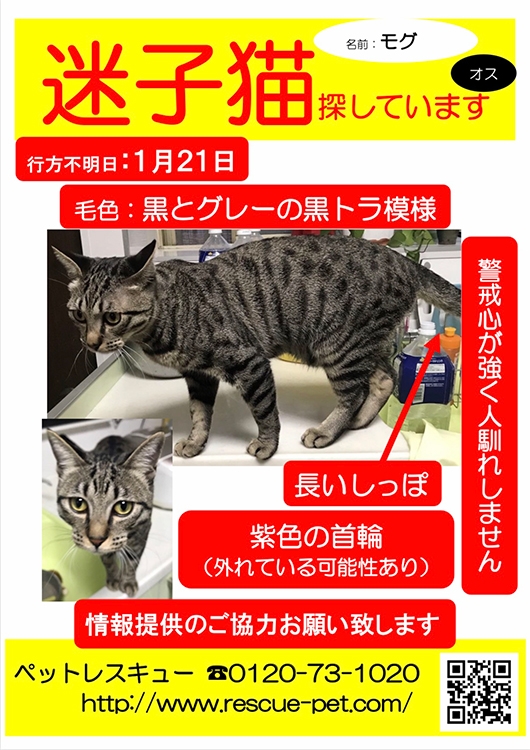

チラシには、いなくなったペットを探す飼い主の切実な思いが表れる。SNSでの捜索が増えた昨今でも、ポストへの投函は有効だ