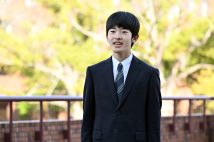

コロナ休校の打開策について語った鈴木寛東大大学院・慶應大教授

今、特に問題になっているのは高校3年生の授業の遅れで、まず決めるべきは、入学時期よりも入試日程です。大学や高校からの要請があれば、共通テストの日程変更について検討すべきです。ちょうど、4月と5月の2か月分の授業がつぶれたわけですから、その分を夏休みや冬休みで吸収しながら、まず高校3年の授業をしっかり3月まで行ったうえで、その後に一般入試を実施し、合格発表を4月や5月ごろにしてはどうか。場合によっては、さらに遅いタイミングでの後期日程も設ける。そして、大学の入学は秋を主流とする。入学までの期間は、ギャップ・タームや学び直しのために使うのがいいと思います。

◆まず「遠隔授業ができる体勢」を整えよ

──いま議論されている「9月入学」論は、再開時期が不透明になっている小中高校の問題が先にあって、小中高の始業・入学を9月に延ばせば、当然、大学も9月に入学をずらす必要があるという流れではないか。

鈴木氏:今の議論の流れは、そうでしょうね。小中高の授業の遅れが数か月程度であれば、夏休みや冬休み、春休みを削って3年程度で吸収するのは可能ですが、緊急事態宣言が解除された後に第2波、第3波がやってきて、再び学校が休校になるかもしれない。だから、いっそ半年待って、欧米に合わせて9月入学にしたらどうかという考えだと思います。もし小中高を9月入学にするのなら、国大協は二次試験の日程を遅らせ、私立大学も対応するでしょう。共通テストの日程も連動させます。

ただ、授業の遅れの対応策は、何も9月入学への変更がすべてではありません。オプションは他にもあります。簡単に9月に延ばすと言いますが、保護者からすれば、それまでの数か月間をどう過ごせばいいのかと途方に暮れますよね。緊急事態宣言が解除された地域、感染者の少ない地域ではすでに学校を再開しているので、今さら何だということにもなる。

都道府県知事らが先走っていますが、まず教育の現場の意見を聞くべきです。今から9月入学に移行しろと言われて現実に可能なのか、9月入学にしなくても暫定的に卒業を1〜2か月遅らせるだけで解決するのか、現場に聞いてみないとわからない。私は校長や教職員の校務について、おそらく知事たちよりは100倍は知っていると思いますが(笑)、私ですら、9月入学への移行をシミュレーションしてフローチャートを描くことはできても、どの部分にどれほど負荷がかかるのかまではわからず、おそらく各学校によって千差万別だと思います。本当に実現できるかどうかは、現場の校長や教職員でなければわからない。だから、外野はまず黙っておくべき。与野党がそれぞれ検討しているそうですが、この問題は絶対に政争の具にしてはなりません。校長も、もっと主体的に現場の意見をまとめて、校長のほうから、こうすべきだと結論を政治家たちにしっかり提示すべきです。

そもそも、なぜこんな事態になったのかというと、今まで地方自治体が学校の情報化をさぼってきたことが最大の原因です。これは指摘しておかなければなりません。

熊本市や東京都渋谷区、横浜市などはセルラー型(LTE)のタブレットを児童生徒に配布して、従来から教育のICT化に取り組んできたので、新型コロナで学校が休みになっても、家庭にいながら遠隔授業を受けられる態勢をすぐに整えることができた。必ずしも1人1台である必要はなくて、熊本市は3人に1台の配布でしたが、インターネット環境や端末の整っていない家庭に貸し出す形にして実現しました。GWまでに遠隔授業の態勢を整えた学校は、授業の遅れを数週間程度に留めることができたのです。

ところが、こうした例外を除き、多くの自治体は教育の情報化を怠ってきた。一方で、私立の小中高は教育の情報化を売りにしている学校も多く、こうした事態にちゃんと対応しているところが多い。だから、公立と私立の間でも差がついてしまっている。