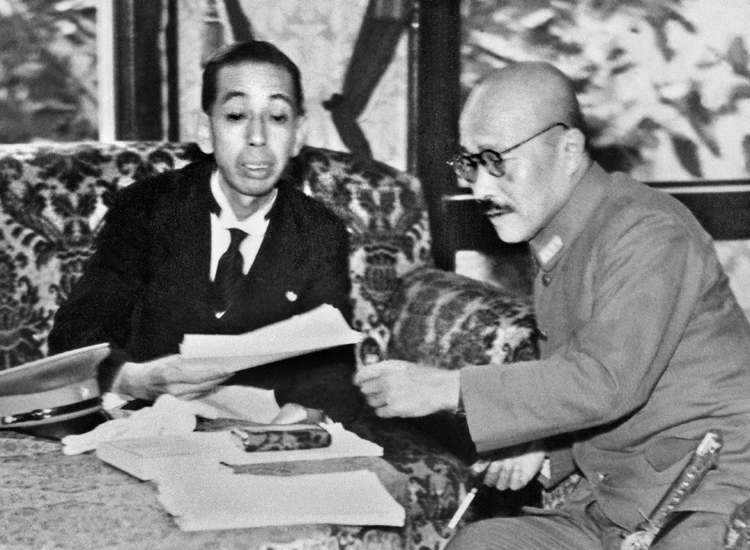

岸は東條内閣で商工相を務めた(写真/共同通信社)

1937年(昭和12年)の総選挙に「厳正中立」を掲げて無所属で初当選した寛は、国会で新人代議士とは思えない大胆な行動をとった。翌38年、近衛内閣の国家総動員法の審議で西尾末広(戦後の民社党委員長)が、「ヒトラーのごとく、ムッソリーニのごとく、あるいはスターリンのごとく、確信に満ちた指導者たれ」と賛成の演説をした時のことだ。

筆者と同時期、福田赳夫率いる福田派(清和会)を担当していた畏友・木立眞行氏(元産経新聞記者)が書いた晋太郎の評伝『いざや承け継がなん』の中で、国会で寛と行動を共にしていた赤城宗徳(元農相)がこう述懐している。

〈そのときアベカン(寛のニックネーム)は、“反対”と叫んで議席をポンポン飛んで、議長席に駆けあがったんだ。カリエスで、コルセットを巻き、歩くのがやっとだというのに、どこにそんな力があったのかねェ……〉

そして代議士2期目となる1942年の総選挙では、大政翼賛会の推薦候補が大多数を占める中、東條内閣に反対して翼賛会「非推薦」で立候補し、特高警察に監視される中で当選を果たす。筆者は息子だった晋太郎から、この時の選挙の苦しさを聞いている。

「旧制中学4年生だった俺も、親父の選挙事務所に寄ったりすると警察官からしつこい尋問を繰り返し受けた」

とりわけ晋太郎が多としていたのは、父・寛が選挙後にとった毅然たる行動だ。

当選した寛に旧知の大政翼賛会の大物議員から当選祝いとして3000円の電報為替が送られてきた。巡査の初任給が月給45円だった時代、現在価値で1000万円を超える大金である。

「家には選挙をするのも大変なほどカネはなかったが、親父は『非推薦なのに祝いはもらえん。お前、返してこい』と受け取らなかった」(晋太郎)

晋太郎は郵便局に行き、為替を送り返したことを明かしていた。