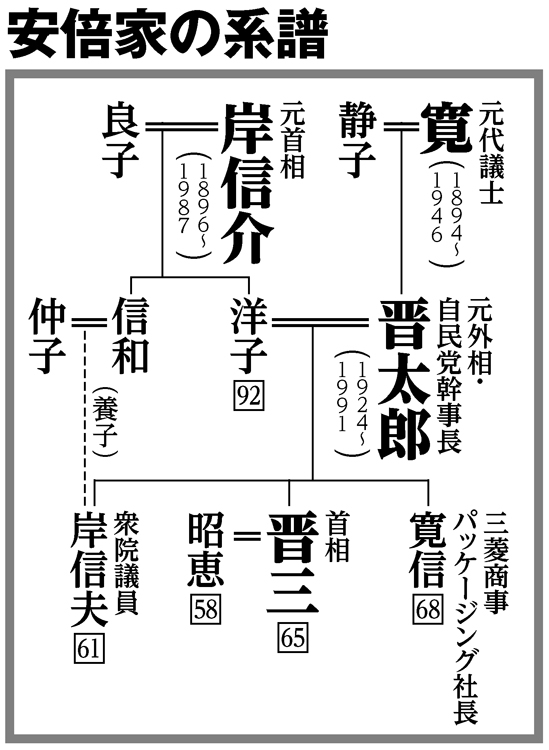

華麗なる安倍家の系譜

「安倍寛は東條英機に立ち向かった8人衆の1人で、山口の偉人としてもっと脚光を浴びてもいい人物です。しかし、以前に朝日新聞系の出版物で寛が取り上げられ、それを読んだ安倍総理が怒ったという話が伝わって、県内では歴史に残る人物としては扱われていない。研究者もいないし、地元のメディアも、首相への忖度でこの人物を取り上げるのはタブーになっている」

同姓の祖父の歴史上の足跡が消されようとしているというのである。

「反戦」を貫いた政治家

安倍寛とは、どんな政治家だったのだろうか。寛について触れた数少ない出版物の一つに、昭和期に活躍した山口県出身の794人の業績をまとめた小伝集『昭和山口県人物誌』がある。そこでは、寛が短くこう紹介されている。

〈県営畑堰工事、農民修練場の誘致、農士園の開発、入植などの業績をのこす。昭和十年山口県議、十二年衆議院議員当選。十七年再び当選。商工省委員・外務省委員などを務め中央政界において活躍〉

しかし、この記述だけでは人物像が浮かんでこない。

筆者はかつて、安倍晋三の評伝執筆のため、晋三の乳母兼養育係を務めた久保ウメに複数回ロングインタビューをしている。生家が安倍家と近く、晋太郎と小学校の同級生だったウメは、寛に可愛がられたことをよく憶えていて、こう述懐したことがある。

「(寛さんは)とてもハンサムでね。上京するたびに当時は珍しかった生のパイナップルなど色々なお土産を持ってきてくれたものでした」

寛は写真でもわかるように垢抜けていた。若い頃から脊椎カリエスや結核に苦しみながら、地元の要請で村長になり、地域の高等小学校の講堂を寄附したり、隣村の角島小学校の校舎再建に力を尽くすなど、地元に貢献した篤志家として語り継がれている。だが、その政治家としての真骨頂はなんといっても戦時中に“反戦”を唱えたことだろう。