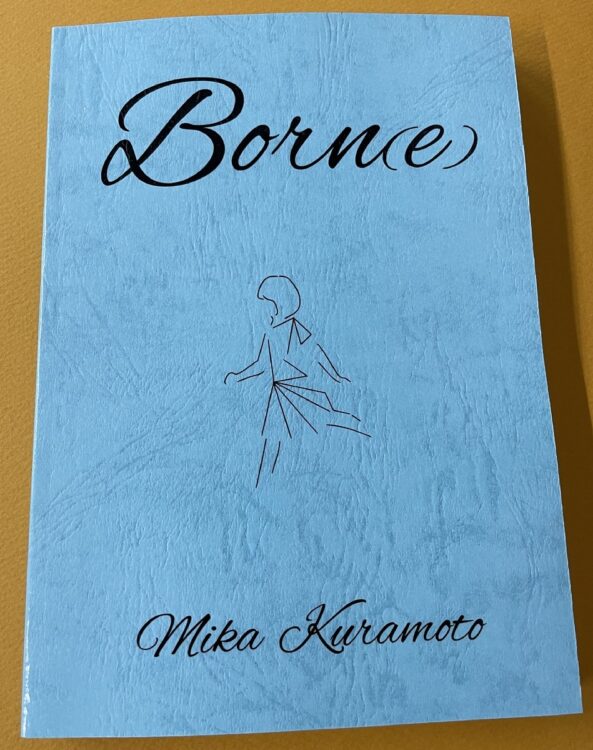

母と娘の物語は英訳版に

しかし実際問題、千璃さんには人の助けがいる。そして、障害を持った娘の成長を考えたとき、親の力だけでは限界がある。

「周りの人に“助けて”と口にして、ようやく光が差してきました。米国には、しかるべきサポートや施設があり、自分たちができないことは専門家に託してもよかったんだと、ようやく気づいたのです。

いま、千璃は歩けるようになりましたが、あのまま私がつきっきりで面倒を見ていたら、それもままならなかったかもしれません。複雑な思いでしたが、寮制度のある学校で専門家の助けを得たことで、千璃自身の人生の可能性が広がったんです」

学校や寮での様子は、朝昼晩とレポートが送られてくる。最初こそ泣いてばかりだった千璃さんだが、環境に慣れてくると、しだいに笑顔も増え、できることも着実に増えていった。

「千璃が12才の冬のことです。平日に、普段の千璃の様子が見たくて、夫とふたりでスクールを訪れました」

千璃さんは担任教師と一緒に、日課になっているペットボトルのゴミ捨てをしていた。

「実際はほとんどの作業を先生がやってくれているんですが、千璃が“自分の仕事”を持っていることに感激しました」

ゴミ捨てを終え、廊下から教室へ戻る道すがら、教師が千璃さんに白杖を持たせた。

《「ほら、千璃、一人で歩いてごらん」

私は固唾を飲んで見守った。千璃は白杖を持ったまま、ゆっくり足を前に運んだ。足を少し開いたまま、体を少し左右に振りながら、じっくりと千璃は歩いた。(中略)私は目の前の奇跡が、現実であることを噛みしめながら、思わず涙した》(『生まれてくれてありがとう』/小学館より)

寮生活になったからと、家族の時間をおろそかにしたわけではない。週末は家に帰ってきて、必ず6人そろって過ごすことを家族のルールとした。弟や妹たちも彼らなりに千璃さんのことを理解するよう努め、美香さんが千璃さんの世話をしているときは決してわがままを言わず、それどころか、あれこれ手伝ってくれるようになっていた。

“千璃ちゃんはどうして目が見えないで生まれてきたんだろう”

姉の宿命に、疑問を投げかけることもあった。ささやかな幸せがそこにはあった。