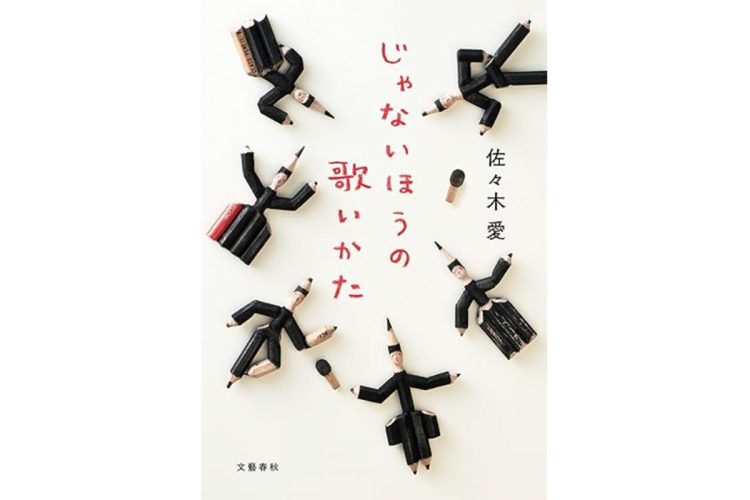

『じゃないほうの歌いかた』/文藝春秋

【著者インタビュー】佐々木愛さん/『じゃないほうの歌いかた』/文藝春秋/1980円

【本の内容】

「池田の走馬灯はださい」「加賀はとっても頭がいい」「君の知らないあの佐藤」「石崎 IS NOT DEAD」「矢沢じゃなくても」「エピローグ」の6編の連作短編集。《「カラオケのイメージ映像に出ていそうな女」と言われたことが、二度ある》、東北の小さい町から上京し、今は都内のスーパーマーケットでアルバイトをしている池田をはじめ、カラオケ店を舞台に、上手くいっているとは言えない日々を送る客や店員の人生が交錯していく。曰く、「凡人たちの人生賛歌」。読むと、くさくさした日々も前向きに捉えられ、カラオケで明るくシャウトしたくなること請け合いの一冊。

カラオケ店なら、いろんな属性、状況、目的の人が集まる

都内のとあるカラオケボックスを舞台に、客と従業員が織りなす、小さな奇跡のような瞬間を描いた連作短編集である。

「文藝春秋さんで最初に、特にテーマを決めない短編集(『プルースト効果の実験と結果』)を出していただいて、次に長編(『料理なんて愛なんて』)を書いて、3冊目に何に挑戦しますか、という話をしたときに、ひとつの場所を舞台にした連作短編という形でやってみましょうか、となりました」

本の2番目に置いた「加賀はとっても頭がいい」をまず雑誌に発表、次いで巻頭の「池田の走馬灯はださい」を書き、「エピローグ」を含むその他の4編を書き下ろした。

本の初めから読み進めていくうちに、それぞれの短編がゆるやかにつながり合う物語だとわかるしかけになっている。

全体像がゆっくりと見えてくる構成がみごとで、連作短編を手がけるのが初めてだとはとても思えない。

舞台となるのは、ビッグエコーならぬ「カラオケBIG NECO」。新宿から歩いて行けなくもない、40分ほどの距離にあるという設定である。

「連作の舞台を決めるときに、前に自分が話し方教室に通っていたことがあったので、話し方教室はどうかと編集者に提案してみたんです。話し合ううちに、同じ声を出す場所ということで、カラオケ店になりました。私自身はそんなにカラオケが好きではないんですけど、カラオケ店のほうが、いろんな属性、状況、目的の人が集まるんじゃないか、というのと、あと、私は結構、歌から小説を思いつくことがあるので、それも関係しています」

ちなみに話し方教室に通った経験は、「僕たちは のら犬じゃない 番犬さ」という短編小説になり、『輪廻の果てまで愛してる 現代の短篇小説ベストコレクション2025』(日本文藝家協会 編)にも収録されている。

カラオケ店にやってくる客や、店で働く従業員ら、登場人物を決めて5本分のプロットをつくり、ぜんぶ書き終えてから、時系列などの細部を調整していった。

居場所が見つけられなかったり、恋愛がうまくいかなかったり、夢がかなえられなかったりしたとしても、いま生きていることを柔らかく肯定するような物語だ。

「小説を書くときに、こういう目線で世界を見られるようになったら、もう少し生きてみてもいいかな、と思ってもらえるようなものを書きたいというのが自分の最初の目標だったので、そう思って書いていきました」

佐々木さんは空気階段のコントが好きで、コントを通して「こういう風に世界が見られたら」という世界の見方のヒントを得ているそうだ。

小説に出てくる歌の数々も、魅力的だ。

筋肉少女帯の「香菜、頭をよくしてあげよう」、島倉千代子の「人生いろいろ」、タッキー&翼の「山手線内回り~愛の迷路~」など、よく知られた定番曲もあれば、知る人ぞ知る、たいていの人は初めて聴くであろう歌もある。