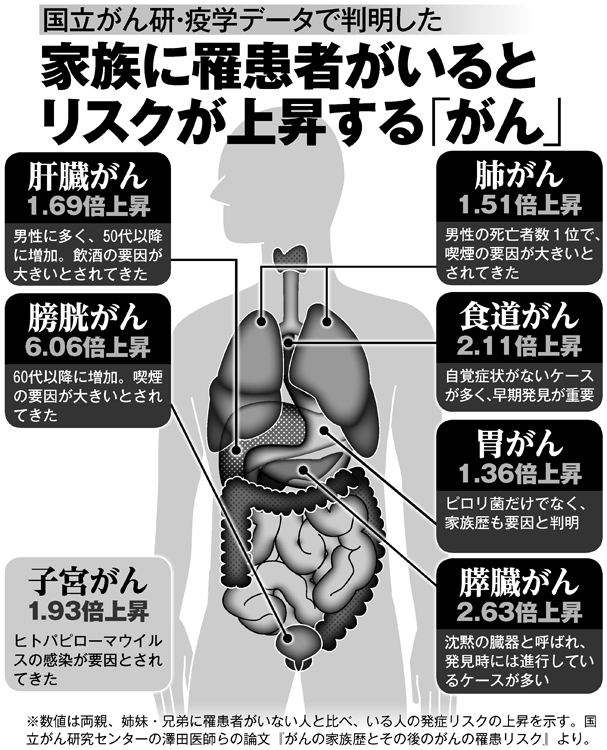

家族に罹患者がいるとリスクが上昇する「がん」

日本でも、1950年代から一部の地域でスタートし、2016年からは「全国がん登録」制度として、全国的な情報収集が行なわれている。こうしたデータはがんの予防や治療の進歩に役立てられてきたが、それでもがん発症において「生活習慣」と「遺伝」どちらが大きな原因となるのか、はっきりとした関係は見出せずにいた。

そうしたなか、今年10月に、興味深い研究結果が発表された。国際対がん連合(UICC)が発行するがん専門誌『インターナショナル・ジャーナル・オブ・キャンサー』オンライン版に掲載された「がんの家族歴とその後のがんの罹患リスク」という論文である。論文は国立がん研究センターが中心となって行なっている多目的コホート研究「JPHC」(※注)の一環として発表された。【注※/コホート研究とは、疫学研究の手法のうち介入を行なわず対象者の生活習慣などを調査・観察する方法のこと】

責任著者である国立がん研究センター・社会と健康研究センター疫学研究部室長の澤田典絵医師が説明する。

「従来から、家族が何らかのがんに罹患したことがある患者は、がんリスクが高くなると言われてきました。家族にがん患者がいる人が、同じ部位のがんに罹患する場合、2つの要因が考えられます。1つは、家族が生活するなかで共有してきた習慣などの環境的要因。2つ目が、親などから原因遺伝子の変異を受け継ぐ遺伝的要因です。しかし過去の研究では、がんの家族歴が与える本人のがんリスクへの影響を検討するうえで、本人の生活習慣を統計学的に調整していなかった。そのため今回は、本人の生活習慣の詳細なデータを取ったうえで、その影響を外した大規模研究を行ないました」

この研究は、岩手県二戸、長野県佐久、新潟県長岡、高知県中央東、長崎県上五島、沖縄県中部など全国10地域にある保健所管内に居住する40~69歳の男女10万3707人を、1990~1993年から2012年まで平均17.4年間にわたって追跡した大規模な疫学データを元にしている。