BtoBに舵を切っても成長エンジン見つからず

「経営の神様」松下幸之助がつくったパナソニックだが、1990年代には制度疲労が明らかになる。

そこで2000年に社長に就任した中村邦夫氏は「破壊と創造」を掲げ、事業部制の廃止など、悪しき幸之助イズムを破壊していく。それにより一時業績を伸ばしたが、破壊の後の創造ができなかった。社運を賭けたプラズマディスプレイも液晶との競争に敗れ、パナソニック最大のお荷物になっていた。

これを整理するために社長に選ばれたのが津賀氏で、前任者の否定から仕事が始まった。しかも中村氏が廃止した事業部制も復活させた。

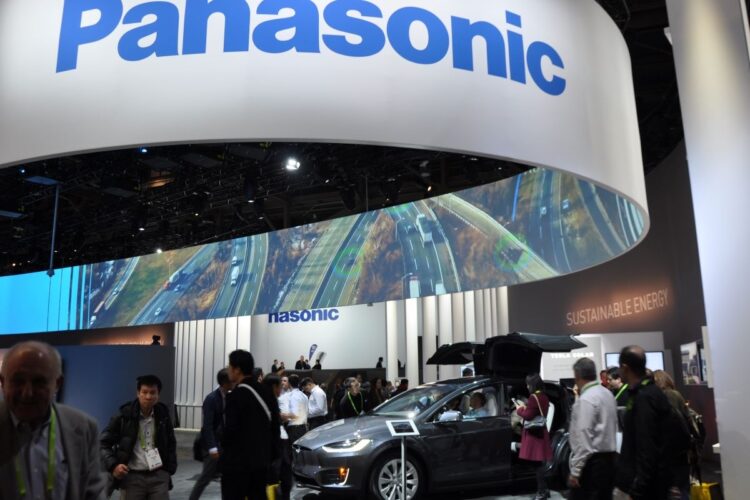

さらに「家電のパナソニック」からBtoBビジネスへと大きく舵を切った。この路線変更は当初うまくいくかと思われたが、なかなか利益につながらない。テスラ用車載電池も赤字続きで、利益が上がるようになったのはつい最近だ。

米家電・IT見本市「CES」でテスラの電気自動車を展示したパナソニック(2018年/時事通信フォト)

一時は住宅関連事業も成長事業に位置付けていたが、いつの間にか外れている。このように過去の後始末に追われるばかりで成長エンジンが存在しない。それがパナソニックの現状だ。

ただし、結論を出すのは早すぎる。津賀社長がBtoBへの転身を打ち出してからまだ10年もたっていない。ソニーGにしても2014年3月期、2015年3月期と2期連続で最終赤字を計上した時には6年後に利益1兆円企業になると考えた人は誰もいなかった。

パナソニックに同様のことが起きないとは限らない。松下幸之助は成功の秘密を聞かれ「成功するまでやることだ」と答えている。BtoBに狙いを定めたなら、粘り強くやり続ける。それが今のパナソニックには求められている。

●文/関慎夫(雑誌『経済界』編集局長)