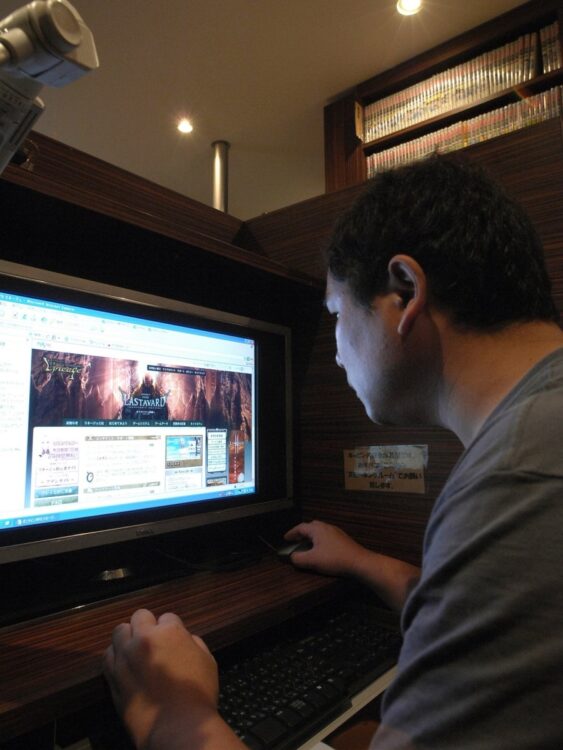

働いても貧困から抜け出せない人が終夜営業のインターネットカフェで寝泊りして日々をしのぐ「ネットカフェ難民」が格差社会の象徴として注目を集めたのは2000年代のこと(イメージ、時事通信フォト)

Cさんは貯金がない。口座に残高はあるが、貯金と呼べる額ではなく、7桁(100万円)以上の記帳を見たことがないと語る。40代で貯金のない人などいるのかと疑問に思う人がいるかもしれないが、日銀内に本部を置く金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査」(2021年)によれば40代で金融資産残高が100万円未満の単身世帯は20.8%という結果となった。

「100万円未満なんて貯金とは言わないですよね、実際、私も月末になると残高を気にして買い物するレベルです」

ちなみに40代の2人以上家族世帯で金融資産残高が100万円未満は12.5%、これは総務省の家計調査報告(2021年)でも100万円未満の家族世帯は10.5%という結果が出ているのでそれなりの精度だろう。つまり日本の40代単身世帯の2割、40代2人以上家族世帯の1割が貯金のない状態にある、ということになる。

「経験を積んで正社員とか、ステップアップも考えますけど、年下ばかりですが先輩方もそんなに給料が上がってる感じじゃないんですよ。さらに税金が上がって、物価も上がって、年を取ったらどうしようと思うと不安です」

実家も貧しく頼れないと語るCさん、病気にでもなったら貯金もないので住む場所すら失う可能性もある。それでもCさんは単身者なので身軽に動けるかもしれないが、40代に1割いるという実質的な「無貯金世帯」の家族はどうするのだろう。40代の3割近い無貯金世帯がこれから高齢者になる。さらに税金は上がり、物価は高騰し、おそらく年金は下げられる。

政府は2021年度、4年ぶりに年金支給額を下げたが、引き続き今年度も2022年度の年金支給額を0.4%下げた。たかが0.4%と思うかもしれないが、いつマクロ経済スライド(現在の年金調整法)と関係なくバッサリ下げるかわからない。いや、間違いなくバッサリ下げる。どう考えてもこの世代を支える子どもの数が足りない。それほどまでに日本の将来的な人口ピラミッドは絶望的だ。

「死ぬまで働くしかないですね」

Cさんがつぶやく。残りの人生あと30年程度と考えれば結局のところ、死ぬまで働くしかないのだろう。高齢者の非正規労働ともなれば実質可処分所得はさらに減るが、それこそ税金を払い、ご飯を食べるための老後ということになる。それでも地方の方々からすると「まだ都会は恵まれてる!」と言われるかもしれない。地方には正社員でも手取り12万円とか年収200万円とか普通にある。