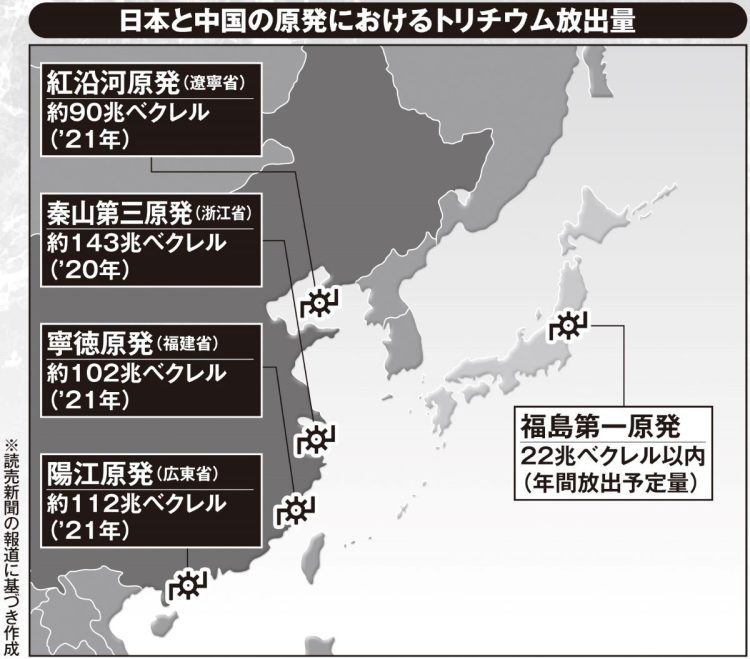

日本と中国の原発におけるトリチウム放出量

海産物の汚染は深刻

たしかに「安全だ」とはいっても放射性物質であり、不安が拭えないのも理解できる。

内部被ばくに詳しい琉球大学名誉教授の矢ヶ崎克馬さんはこう指摘する。

「トリチウムに害がないと言い切るのはあまりにも無責任です。放射線のエネルギーは小さいのですが、低エネルギー特有の電離(放射線被害)の高密度化があり、放射性物質としての危険を無視するのは乱暴です。DNAやたんぱく質などと結合しやすく、有機化されたトリチウムは体内での生物学的半減期を長期化させ、海水中では動植物の摂取対象となり、食物連鎖により高濃度化されます。海産物の汚染は深刻となることを予測しなければなりません」

トリチウムの人体への影響を示す先行研究は少なく、明らかになっていない部分も多い。実際、経済産業省も日本近海の魚への影響は極めて小さいとしながらも、海洋放出の前後で、定期的にモニタリングを実施し、海や魚介類の放射性物質濃度に大きな変化が発生していないか確認することを約束している。

100%安全かどうかは今後の調査結果を含めて議論していく過程にあると言える。

もっとも日本と異なり、中国は近隣国に何のアナウンスもなく、より濃度の高い処理水を放出してきた。日本と同じレベルで安全を語れるとも考えにくい。

「過去、多くの食品トラブルを起こしてきた中国だけに、中国産の水産物の安全性は、よりしっかりと調べてもらいたいというのが消費者の本音でしょう。中国政府は福島の原発の処理水についてクレームを出す前に、まずは自国の処理水の放射性物質を減らす工夫をすることが優先されるのではないか」(前出・中国在住ジャーナリスト)

自分たちの口に入るものが、どこから来て、どう加工されているのか──正しく恐れるためにも、われわれ消費者もまずは知識を身につける必要がある。

※女性セブン2023年7月13日号