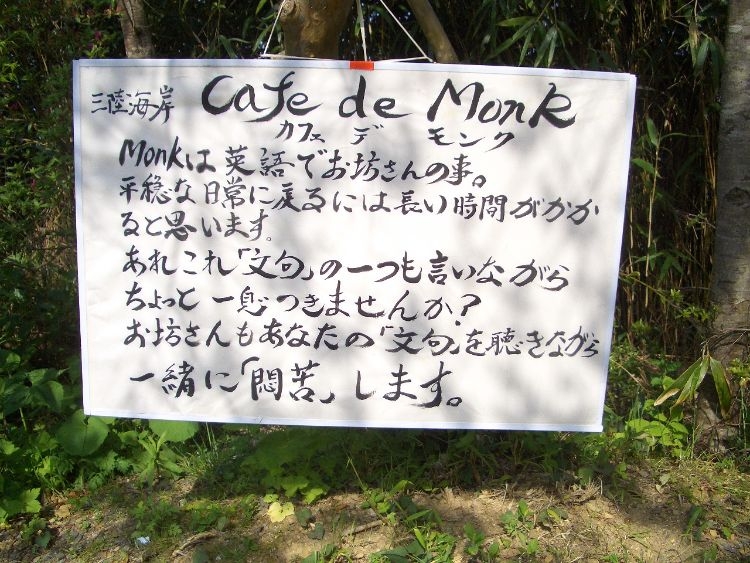

カフェ入口に掲げられるメッセージボード(写真提供:金田諦應)

「近親者を亡くしたり、大勢の死を目の当たりにしたりした人は、心が固まって動かなくなってしまう。最初は『おとうちゃん、何で私を残して逝ったんだ』とか、『なんで俺だけ生き残ったんだあ』といったような叫び、訴えに近いものしか出てきません。話も断片的だし支離滅裂で、主客が一緒になってしまった状態です。

それが傾聴を重ねていくと、事実と自分の思いが整理されて、自分を客観視できるようになっていく。理屈の通る形で、その人なりの筋書きの“物語”が語られる。こうなれば一歩も二歩も前進です」(金田さん)

そうして悲しみを癒し、自分の歩幅で歩き出した傾聴喫茶のお客さんは多くいる。その一方で、一進一退を繰り返す人もいる。金田さんは言う。

「あるとき、津波で2歳半の子どもを亡くした若い母親から手紙が来ました。津波に飲み込まれた時、繋いでいた手が離れて自分だけが生き残ってしまったと苦しんでいました。会って話を聞こうとしたその日、彼女は大量の睡眠薬を飲んでしまった。幸いに一命は取りとめた。

その後、夫との離婚、新しい男性との出会いがあり、山登りの趣味もできて元気を取り戻したように見えましたが、またそれから1年経って『思い出して苦しい』と電話がかかってきました。この繰り返しが彼女の歩みの日々でした」