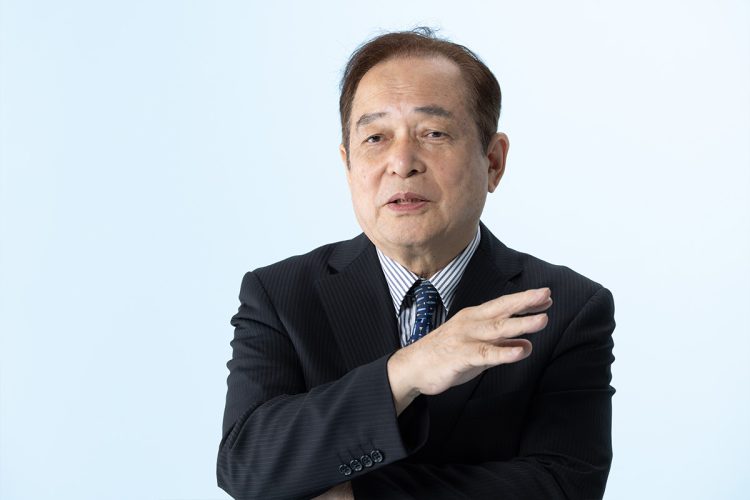

「この作品は、さまざまな記者の生き方や矜持を撚り合わせたルポルタージュ」

記者それぞれの仕事の流儀がありますよね。共同通信の長谷川智一さんは、上司の元社会部長の言葉として、「パチンコ台には必ず油を差せ」という言葉を語っていましたね。人脈を放置せずにときどき会ったり飲んだりして手入れをしろということですね。共同通信は、組織の性格なのかもしれないけど、おおらかなところがあって、丹念に長い時間を掛けて取材をする。そうすると、人脈を握ることの重要さがわかるんだろうね。そこから出た言葉だと思いますよ。

それから僕がこの本の中で「山猫のような」って書いた週刊朝日の編集長だった森下香枝さん。彼女の武器は手紙ですよね。彼女は週刊文春にもいたわけだけど、読者から文春の記事を読むとね、「どうしてこの人は文春にしゃべったんだろう、あとで(世間から)叩かれるぞ」って思うことがあるじゃないですか。それでもしゃべってしまう一つの理由は文春伝統の手紙の魔力だと思いますよ。それから、彼女は「コンパッション」と言っていました。人の共感を得るように精いっぱいの努力するということですよね。

こう話すとわかってもらえるだろうけど、この作品は、さまざまな記者の生き方や矜持を撚り合わせたルポルタージュなんですね。いろいろな年代の記者に会っていくと、すれっからしの僕も熱を帯びてくるんですよね。それが長く続いた理由だと思います。

それからこの本の中で正木ひろしさんという弁護士を取り上げているんですよね。

──冤罪の訴訟で有名な方ですよね。

そう。それだけではなくて戦時中に首相の東條英機や軍人政治家に批判を浴びせた言論人でもあるんです。『近きより』という個人雑誌を戦時中、4000部から1万部ぐらいずっと書き出版していたので、記者でもあると思っています。そうした抵抗人、反骨の人が忘れられているから、もう一度掘り起こしておきたかった。だから、連載1回目の最後に「人々よ、現代に憤慨することなかれ」という彼の文章を載せたんですよね。

──抵抗の言葉ですよね。多くの記者に読んでほしい文章でした。

記者会見で厳しい異論を浴びせることを抵抗だと思っている記者がいるし、記事だけでなくSNSを駆使して訴えることも抵抗だと思っている人がいる。いろいろな人がいて、それはいいんです。いずれにしても、記者は心の中に抵抗の精神を持ち続けて、それを権力者と忖度族に突きつけてほしいんですよ。

──今後はどんなテーマに取り組みたいとお考えですか?