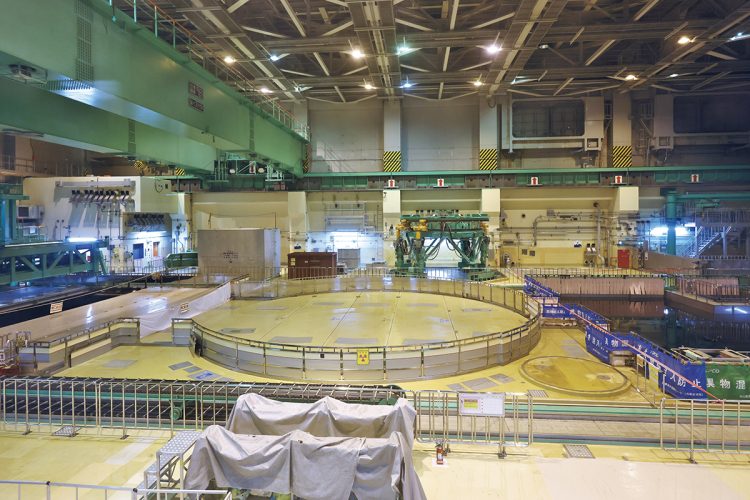

原子炉建屋の屋上階。中央の円形の床の下には核燃料が入った原子炉があり、その右横には使用済燃料を冷却するプールがある

新規制基準への適合が必須条件

大東氏は再稼働への思いが人一倍強いと明かす。

「東日本大震災以降、運転を再開するためには、2013年に施行された新しい規制基準に適合する必要があります。6、7号機がこれにパスし、今回は6号機の稼働を目指して最終調整に入っています。技術的には再稼働の準備は概ね整っていると考えています」(同前)

再稼働への道のりには地元住民の理解が求められる。2031年には「特定重大事故等対処施設(主にテロ対策)」(特重)の工事が完了予定だ。

「テロ攻撃への備えに関してはもともとプラントに備わっている設備と、新たな基準で設置した設備で一通りの対応はできます。地元の皆様には、県全域に伺って、発電所の取り組みと日本のエネルギー事情を直接ご説明しています。のべ4万人の方々と直接対話を行なってきました」(同前)

花角知事は10月3日、テロ対策施設が完成していなくても再稼働の判断ができないわけではないとの認識を示した。同月1日に中間発表された県民意識調査では、再稼働の容認は50%、反対は48%と、拮抗している状態だ。「運転再開の時期について、弊社から明確な時期を提示することはできません」(同前)と説明する通り、再稼働には地元の理解が不可欠だ。

あわせて1~5号機の一部の廃炉の検討が報じられており、集中立地のリスク軽減を意識したものとされる。同原発の再稼働の行方が日本のエネルギー事情に大きな影響をもたらすことは間違いのない事実である。

取材・文/末並俊司 撮影/太田真三

※週刊ポスト2025年10月31日号