自殺一覧/2ページ

【自殺】に関するニュースを集めたページです。

「愛人を正常に戻すため、神のシステムを破壊する」占い師・濱田淑恵被告(63)が信者3人とともに入水自殺を決行した経緯【共謀した女性信者の公判で判明】

男性2人に対し自殺をそそのかして死亡させたなどとして、今年逮捕・起訴されていた自称占い師・濱田淑恵被告(63)とその女性信者2人。事件は2020年に和歌山県の海岸にて男性2人の遺体が…

2025.09.07 10:59

NEWSポストセブン

《信者の前で性交を見せつけ…》“自称・創造主”占い師の濱田淑恵被告(63)が男性信者2人に入水自殺を教唆、共謀した信者の裁判で明かされた「異様すぎる事件の経緯」

占い師の女性が男性2人をそそのかし、入水自殺させた——そんな衝撃的なニュースが報じられたのは今年3月のこと。大阪府在住の自称占い師・濱田淑恵被告(63)とその信者の女2人が、Aさ…

2025.09.07 10:58

NEWSポストセブン

《#自殺募集の座間事件で強化》厚労省によるSNS相談事業は効果があったのか「LINE相談スタート後に10代の自殺者数はむしろ増加」

2017年に神奈川県座間市のアパートで男女9人を殺害し、強盗・強制性交殺人、死体損壊、死体遺棄などの罪で死刑が確定していた白石隆浩死刑囚(34)の刑が6月27日、執行された。 SNSで…

2025.07.07 06:59

NEWSポストセブン

虐待死の事例に「自死」追加で見えてきた“こどもの苛烈な環境” トー横の少女が経験した「父親からの虐待」

警察庁によると、2024年の一年間に自ら命を絶った小中高生の数は2022年から3年連続で500人を超え、職業別自殺者数の統計以来過去最多の529人にのぼった。 児童青年期の自殺には、家族…

2025.07.07 06:58

NEWSポストセブン

塩田武士氏『踊りつかれて』インタビュー「自分ひとりの考えなんて知れてるからこそ、プロや経験者の実の凄味を大事にしたい」

〈何が「人を傷つけない笑い」だ〉〈何が「深い」だ〉〈後ろめたさを知らない人間は、その無邪気さが刃になることを知らない。後ろめたさから逃れられない人間は、自らを正当化する過程…

2025.06.15 07:00

週刊ポスト

《2026年に“令和の丙午”来たる》「義母から『これだから“丙午生まれの女”は』と…」迷信に翻弄された“昭和の丙午生まれ”女性のリアルな60年

「先生、少子高齢化が進んでいるのは分かったけど、1960年代半ばの1年間だけ異常に出生数が減っているのはなぜですか。大きな戦争とか災害があったんですか」──記者が中学校と高校で臨時…

2025.06.08 11:00

NEWSポストセブン

「週刊ポスト」本日発売! フジサンケイグループ・日枝代表に直撃!ほか

1月27日発売の「週刊ポスト」は、「女性セブン」のスクープに端を発し、かつての「民放の雄」フジテレビの存続危機にまで発展した中居正広トラブルの続報など、見逃せないスクープ満載の注目号です。中居から被害…

2025.01.27 07:00

NEWSポストセブン

中国で春節を前に地方出身の農民工の自殺が相次ぐ現状 不動産不況で建設会社などからの賃金未払い問題が深刻化、経済悪化の犠牲者に

中国では日本の正月に当たる春節(旧正月=1月29日~)を前に、賃金を支払ってもらえないことに絶望した地方出身の農民工(出稼ぎ労働者)の自殺が相次いでいる。分かっているだけで、…

2025.01.18 07:00

NEWSポストセブン

「経験がなくても記憶は伝えられる」娘とともに「語り部活動」を続ける北淡震災記念公園・総支配人の“ブレないポリシー”【阪神・淡路大震災から30年】

1月17日で阪神・淡路大震災の発生から30年になる。歳月の経過とともに、当時の様子や教訓を伝えるのが年々難しくなるなか、世代を越えて自らの体験や被災者らの話を語り継いできた人が…

2025.01.17 06:00

NEWSポストセブン

《踏切自殺強要事件だけじゃない》無報酬奴隷状態の職場は「存在する」と話す中年男性の告白 会社に生きるすべてを握られ「逃げることは死ぬことと同じ」だった

いじめられる側に問題がある、という言説にこそ問題があることを、普通ならば多くの人が理解することだろう。ところが、その被害者が成人男性となると、被害者にも何らかの原因がある…

2024.12.25 16:00

NEWSポストセブン

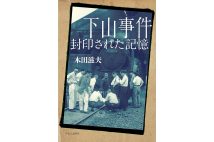

【書評】『下山事件 封印された記憶』「戦後史最大のミステリー」とされる闇に葬られた事件の実行犯の手口を解明した決定版

【書評】『下山事件 封印された記憶』/木田滋夫・著/中央公論新社/1870円【評者】岩瀬達哉(ノンフィクション作家)「戦後史最大のミステリー」とされる下山事件は、発生から75年経っ…

2024.12.22 11:00

週刊ポスト

「どれだけ洗脳されていたか気付いたんです」斎藤知事応援団が実名・顔出し告白で語った“メディアより立花孝志”の信頼感の理由

斎藤元彦・兵庫県知事の勝利は、"日本版トランプ現象"ではないか。2020年のアメリカ大統領選挙で、1年にわたり"トランプ信者"を至近距離で取材したジャーナリスト・横田増生氏が、出直…

2024.12.02 10:59

NEWSポストセブン

「立花さんのYouTubeでテレビのウソがわかった」「メディアは一切信用しない」兵庫県知事選、斎藤元彦氏の応援団に“1か月密着取材” 見えてきた勝利の背景

斎藤元彦・兵庫県知事への熱狂的支持は、"日本版トランプ現象"なのではないか。かつて米大統領選でトランプ陣営の選挙ボランティアとして潜入取材したジャーナリスト・横田増生氏が1か…

2024.11.25 06:58

週刊ポスト

《まさかの前倒しも》JR中央線の「ホームドア工事」が進行中 2025年春の「グリーン車開業」後に設置か

東京を東西に貫くJR中央線(快速)は、日比谷線や埼京線などと共に、混雑率"全国ワースト5"に名を連ねるほど混み合う路線だ(※1)。人身事故が多いことでも知られ、SNSでは「早くホー…

2024.11.09 11:00

NEWSポストセブン

「生きとったんか!」山一抗争で山口組組長を射殺したヒットマン部隊直属の指示役が逮捕されヤクザ界騒然 指名手配され約40年行方不明だった男の“数奇な運命”

今から40年前に勃発し、29人の死者を出した「山一抗争」。暴力団史上最悪とされる抗争に、まさかの続編があった。フリーライターの鈴木智彦氏がリポートする。 * * * 9月2日、…

2024.09.11 11:00

週刊ポスト

トピックス

《「手が冷たい、大丈夫?」と“ガサガサ”の手で握手し…》高市人気に乗じて “裏金夫婦”丸川珠代氏の返り咲きなるか…新年会行脚でも見えた“再選への野心”

NEWSポストセブン

《衆院選各地でギャン泣き続出》小泉進次郎防衛大臣に「赤ちゃん抱っこ」を求める人たち 「抱っこした結果がこの光景…」「新たな展開」母親たちが小泉大臣に期待している意外な姿

NEWSポストセブン

【衆院選注目選挙区ルポ・福井1区】自民前職・稲田朋美氏に中道、国民、参政の新人が挑む構図 1月の知事選では自民に大きな亀裂 稲田氏は公明の連立離脱で「きれいな自民党」発言

週刊ポスト

「対中強硬派」として知られる垂秀夫・前駐中国大使、秘かに中国出身女性のマンションに通う“二重生活”疑惑 母子と“もう一つの家族”を築く現場をキャッチ

週刊ポスト

《小劇場から大河ドラマ女優に》吉岡里帆が大御所女優を“骨抜きにした芝居”「面識ない渡辺えりからの直接オファー」から生まれた意外な関係

NEWSポストセブン

【衆院選注目選挙区ルポ・山口2区】自民と中道の一騎打ち 安倍元首相の甥・岸信千世氏は昭恵夫人の隣で“失態” 「安倍氏の威光と高市人気におんぶにだっこ」の選挙戦

週刊ポスト

【衆院選注目選挙区ルポ・岡山4区】中道前職・柚木道義氏に、橋本龍太郎元首相の次男・橋本岳氏、国民と共産の新人がぶつかる 返り咲きを目指す自民・橋本氏は“初めてのドブ板選挙”

週刊ポスト

《ミラノ・コルティナ五輪フィギュア男子》金メダル大本命“4回転の神”イリア・マリニンは「ゆづファン」 衣装やフィニッシュポーズを真似したことも

女性セブン

「横たわる少女の横で四つん這いに…」アンドリュー元王子、衝撃画像が公開に…エプスタインと夫婦でズブズブで「英王室から追放しろ」

NEWSポストセブン

【衆院選注目選挙区ルポ・東京24区】公明党の地盤が固い八王子 自民・萩生田光一氏は政権幹部を動員して“高市首相の側近”アピール 最大のライバルは中道の新人・細貝悠氏

週刊ポスト

収賄容疑で逮捕された東大教授の接待現場 “普段は仏頂面”な医学界の権威が見せた二面性「年甲斐もない異様なはしゃぎ方」

女性セブン

《家族でハワイに行ける成長ぶり》大谷翔平が長女をインスタに掲載する「価値観の変化」…真美子さんは「教育分野に興味」

NEWSポストセブン