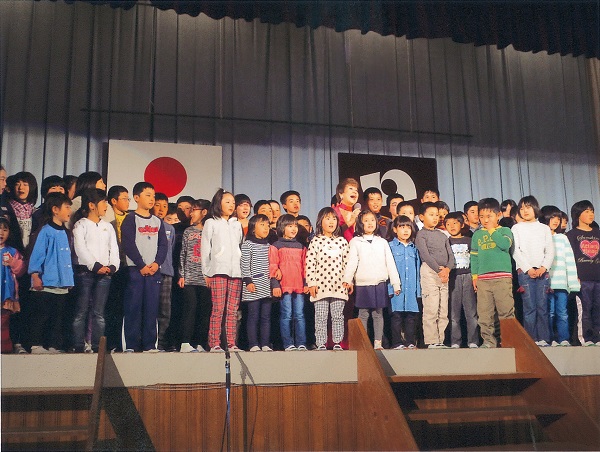

「ドレミの歌」は福島の子どもを励ました

◆「歌うか、歌わないか」

そんなペギーさんが『南国土佐を後にして』を歌うまでには、大変な紆余曲折があった。

高知在住の音楽家、武政英策さんがライフワークとして「土佐のわらべ歌」を採譜している際、高知県下どこに行っても歌われている『南国節』に出会った。また、高知市内の飲み屋でも、再々、この曲が歌われているのに遭遇している。

鯨部隊の元兵士たちは、自分たちが戦場で歌い継いだこの曲を復員後も歌っていたのである。

この曲の魅力に取りつかれた武政さんは、採譜して曲そのものをつくりかえた。「中支」を「都」に、月の「露営」を「浜辺」にといった具合に「戦争」の歌から「現在」の歌に生まれ変わらせたのである。そして丘京子さんや鈴木三重子さんという演歌や民謡を得意とする歌手に歌わせたが、話題にはならなかった。

転機が訪れたのは、昭和33年12月、NHK高知放送局の開局記念として、人気番組「歌の広場」が高知で公開放送されることになった折である。「歌の広場」のプロデューサー妻城良夫さんは、この曲に目をつけ、しかも、ジャズ歌手として頭角を現わしていた25歳のペギー葉山さんに歌わせようと考えた。

民謡調とも言える『南国土佐──』をジャズ歌手に歌わせるという発想は、妻城さん自身の経歴も関係している。青年時代にオペラ歌手を目指した妻城さんは専門的な声楽の知識がある。戦争から九死に一生を得て帰還した後、NHKの音楽プロデューサーとなった妻城さんには、『南国土佐──』を聴いた瞬間、「この曲はペギーのアルトだ。これをペギー節で歌えば、必ず“爆発”する」と考えたのだ。妻城さんには、ペギーさんのアルトによって表現される『南国土佐――』がいかに人々の心を捉えるか、手に取るようにわかっていた。

しかし、ペギーさんはこの曲を歌うことに納得しなかった。民謡調の曲を歌えば、ジャズ歌手としての自分のイメージが崩れるからだ。頑強に抵抗するペギーさんと妻城さんの攻防が始まる。妻城さんは何度断わられてもあきらめなかった。出演のためにペギーさんがNHKにやって来る度に説得を続けた。

「ペギーさん、どうですか」

「どうかお許しください」

そんなやりとりが、くり返された。だが、妻城さんの執念はすさまじく、トイレに行くペギーさんを待ち伏せしてまで説得を続けた。ペギーさんは、その時のことをこう語ってくれた。

「妻城さんの執念というか、私がトイレから出てきたら、廊下で待っていたんですよね。ほんと、くっつきまわられて……。妻城さんは、その頃、もう五十歳近い方でしょう。普段から、にこにこされている方なんです。本当に、仏さまみたいな方。でも、この歌に関しては、“突進”してこられましたからね。妻城さんは好きですけど、私はもう、本当にあのとき困りました」