内臓が「体の後ろに寄る」感覚

乗り心地の改善も目覚ましいものがあった。前述のP-ZERO ELECTのおかげもあろうが、それだけでなくサスペンションの動き自体が昨年テストドライブした時より断然いい。軽井沢北方にある路面の荒れた有料道路「白糸ハイランドウェイ」を走っても路面のガタガタが実に素晴らしく吸収された。

前ドアガラスの断面。十分な厚みの二重ガラスになっていた(筆者撮影)

サスペンション自体は大パワーを吸収するため固めにセッティングされているのだが、それでもなお乗り心地の滑らかさは特筆すべきレベルにあった。

動力性能は当然ながら、昨年のロングレンジ・デュアルモーターより断然高い。最近は速いクルマが増えたため、昔であれば目を回すような加速である0-100km/h加速4秒台でもそうそう驚いたりしないものだが、ドライブ中に合法的計測で得られた3.4秒はさすがに衝撃的で、内臓が体の後ろに寄るのが感じられるような感覚だった。

室内の居住感は優秀(テスラモデル3 パフォーマンス/筆者撮影)

フロントドアのサイドシルには車名入りのスカッフプレートが装備される(筆者撮影)

足やボディがそのパワーにまったく負けていなのも印象的で、ハンドリングはロングレンジ・デュアルモーターと同様、素晴らしい安定性とエキサイティングなフィールを兼ね備えたものだった。これだけの高性能を持ち、高速、山岳路、市街地と思うがままに走って、なお電力消費率が1kWhあたり6.25kmと良好だったのもポジティブな部分である。

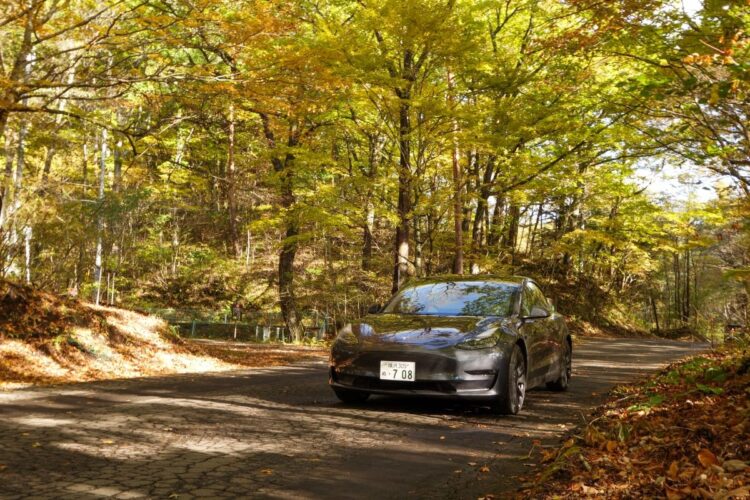

テスラ「モデル3 パフォーマンス」(軽井沢北方の白糸ハイランドウェイにて/筆者撮影)

常にライバルの先を行く充電パワー

今回のテストドライブにおける本来の目的である超急速充電のパフォーマンスだが、エンジン車を丸ごとBEVに置き換えても大丈夫という水準には依然として遠く及んでいないものの、そこに至るまでの技術革新で世界のライバルの先を行くというテスラのポリシーは十分に貫けていると言えるレベルだった。

バッテリー残量17%で充電を開始してみたところ、250kWという受電電力が車内のディスプレイに表示された。

日本でも最大90kWの急速充電器の配備数が増えつつあるが、これは充電電圧450V、電流200Aの時に初めて達成できる数値で、日産「リーフ」の場合、最良の数値は370V×200Aの74kWだった。純粋に250kWが出せるテスラスーパーチャージャーV3は実質、その3倍以上の能力を持つと言っていい。

センターディスプレイはタッチパネル式だが、布などで拭いても反応しないのは素晴らしいポイント(筆者撮影)

充電が進むにつれて受電電力はどんどん落ちていく。ここは今日のリチウムイオン電池の材料、特性に関する技術レベル的に致し方のないところで、充電率70%くらいまで真っすぐ250kWのまま充電できればどんなに素晴らしいことかとさらなる技術革新を求めたくなるところだっだ。

それでも10分間で充電できた電力量は26kWhに達した。今回のドライブのトータル電費で162.5km、エコドライブをした区間の電費で200km弱に相当する。

筆者は充電スポットがガソリンスタンドのようにビジネスとして成り立つようになるためには将来的に1分あたり10kWh充電可能にすべきというイメージを持っているが、現時点でその4分の1くらいのスピードを達成している計算になる。もちろんライバルの中ではトップランナーの1台だ。

総走行距離574.7kmの今回のドライブを通じ、テスラの将来可能性について考える時は現在の技術の完成度で測るべきではないという印象を強く抱いた。

先にも述べたが、テスラは完全自社製モデルであるモデルSを出してからまだ9年しか経っていないのに、もう今日の段階まで来ているのである。1年ごとの進化の幅は、普通のメーカーの感覚とまったく異なる。ライバルメーカーは従来のように相手のウィークポイントを突く戦い方をしていると、テスラを制するつもりが常に逃げられるということの繰り返しになる可能性がある。