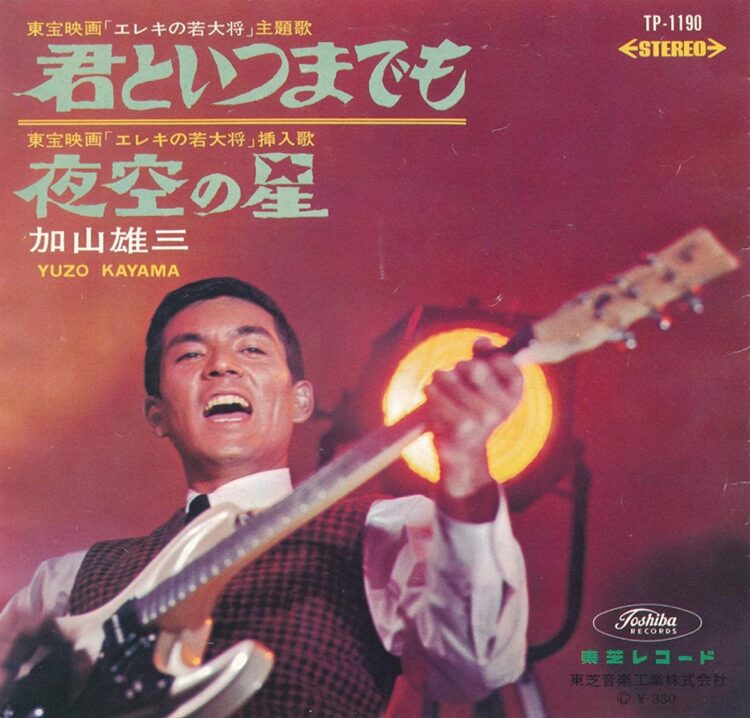

手がけた曲は数千曲(写真は加山雄三『君といつまでも』)

初恋の相手は歌劇のスターだった!?

商社に勤めていた岩谷謙三と、朝鮮総督府・京畿道長(キョンギド)官を務めていた政治家・檜垣直右(ひがきなおすけ)の娘である秋子の間に生まれた岩谷は、生まれてから5才まで、京城(キョンソン、現在のソウル)で育つ。

5才のとき、父の仕事の関係で兵庫県西宮市に引っ越した彼女は、小学生の頃から宝塚歌劇に夢中になっていく。

当時の様子を、岩谷に取材したことのある音楽評論家の田家秀樹さんはこう振り返る。

「岩谷さんを宝塚歌劇に連れて行ったのは、母の秋子さんです。幼い頃から歌劇の舞台に触れ、彼女は熱心なファンになったのです」(田家さん・以下同)

当時の岩谷には、こんな印象的な出会いもあった。宝塚歌劇の観劇後には決まって宝塚新温泉に立ち寄っていた彼女だが、そのとき宝塚のスターたちと遭遇していたことを、エッセイ『愛と哀しみのルフラン』(講談社)に記しているのだ。

《嘘のような話だが、当時、私たちが入る納涼台のそばの新温泉浴場へ、身体の空いた生徒さんも入りに来た。スターの有明月子さんが、お風呂上りに鏡に向い、ゆったりと下の方で結んだお下げ髪のその後ろ姿が、絵のように美しかったのを覚えている》

彼女が当時、熱を上げていたのは、有明月子や嵯峨あきら(いずれも没年不明)だった。

「嵯峨さんが九州出身で、“おっちん”という愛称であることを知った彼女は、せっせとファンレターを書きます。返事は来ませんでしたが、

《このはかない初恋(?)から宝塚との縁が始まった》と、エッセイにも記していますが、宝塚歌劇で情操教育を受けた彼女は、文学少女として育っていったのです」

岩谷の感性を豊かにしたのは、宝塚歌劇のほか、家庭の影響も大きかった。

「彼女の両親は仲がよく、家でもデュエットをしていたようです。父親は東京・浅草で行われていたオペラによく通い、喜劇的な歌を好んでいて、家でもその日のおかずを、『今日もコロッケ♪、明日もコロッケ♪』などと、即興で曲を作り、母と一緒に歌っていた。

そんな明るく平和な家庭で育ったことで、自然と音楽の感性が磨かれたようです」

ライターとして宝塚歌劇団へ

岩谷は、西宮市立西宮高等女学校(現・西宮市立西宮高等学校)を経て、神戸女学院大学部英文科(当時)に進学。父は貯金を取り崩して、娘の学費に充てたという。この頃から岩谷は宝塚歌劇を見るだけでは飽き足りなくなっていく。

「宝塚歌劇団の出版部が発行している『歌劇』や『宝塚グラフ』に、自らが書いた詩や短文、小説をコツコツと投稿していました」

そんな岩谷のもとに、1939年の秋、宝塚歌劇団の出版部から封書が届く。

「岩谷さんの投稿が目に留まり、編集の仕事をしないかと誘いを受けたのです。そうして宝塚歌劇団の出版部に入ることになるのです」

出版部では宝塚歌劇団のスターのインタビューなどをしていたが、ここで、その後の人生を捧げる人と出会う。