JR東海一覧/3ページ

【JR東海】に関するニュースを集めたページです。

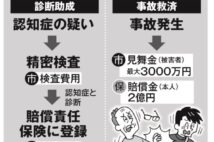

認知症事故リスクの補償制度が拡充 その契機となった事故当事者家族の感慨

認知症を患う人が行方不明になる事件が増えている。1年間に報告される行方不明者のうち、認知症が原因と思われるケースは2012年には全体の11.8%だったが、2019年には20.1%と倍増(警…

2021.03.02 15:00

マネーポストWEB

超ローカル線を走る観光列車「秘境駅号」 不便さが逆に人気

秋の行楽シーズンには紅葉など景色を楽しみたいが、今年は「密」が不安で……という人にうってつけの観光スポットがある。風光明媚な場所にあることが多いが、付近の人家もまばらで鉄道…

2020.11.21 07:00

NEWSポストセブン

Go Toトラベル、正月旅行のお得活用術 マイカー旅でも割引可能

コロナには適度に気を付けながら、正月くらいは羽を伸ばして遠出でも……そんな人たちの心強い味方が「Go Toトラベル」である。「Go To」はそれだけでお得だが、他の割引との組み合わせ…

2020.11.20 15:00

マネーポストWEB

リニア新型車両 静粛性が向上、座り心地はグリーン車並み

東京・名古屋間を最短40分で結ぶ、開業準備中のリニア中央新幹線の新型車両が公開された。空気抵抗を少なくするために先端形状を変えるなどした改良型試験車が、報道陣や関係者らを初…

2020.10.22 07:00

NEWSポストセブン

新しい旅行様式は「ずらし」がポイント 移動手段も食事も

10月1日から「東京除外」が解除されることで、いよいよGo Toトラベルキャンペーンが本格的に始まる。秋の行楽シーズン本番を迎え、キャンペーンの盛り上がりが期待されるが、旅行者に…

2020.09.30 07:00

NEWSポストセブン

新型新幹線「N700S」 現行車両からの細かすぎる変更点とは

7月1日、日本列島を新しい新幹線が走り出す。東海道新幹線の「N700S」だ。実に13年ぶりのフルモデルチェンジとなる新型新幹線の新装備を、現行車両である「N700A」と比較しながらレポ…

2020.07.04 16:00

週刊ポスト

鉄道ファン500人が選ぶ「海沿いの絶景鉄道」全国11選

眩く光る大海原を眺めながら、爽やかな潮風に吹かれて海岸線をひた走る──。四方を海に囲まれた日本だからこそ味わえる鉄道旅には、大パノラマの絶景を堪能できる醍醐味がある。鉄道ファン500人を対象に、「この夏…

2020.06.18 07:00

週刊ポスト

高輪ゲートウェイ開業と同じ日に閉じた3つの「駅の名は」

JR山手線49年ぶりの新駅として高輪ゲートウェイ駅が華々しく開業した3月14日、全国では春のダイヤ改正に伴って3つの駅が廃駅となった。 JR北海道では、根室線の古瀬駅と釧網線の南弟…

2020.03.25 07:00

マネーポストWEB

東京五輪で上昇期待の銘柄ピックアップ 観光、警備、5G分野も

東京五輪の経済波及効果は約32兆円に上るとの試算もある(東京都オリンピック・パラリンピック準備局)。それだけにオリンピックイヤーは投資家にとっても千載一遇のビッグチャンス。…

2020.02.14 20:00

マネーポストWEB

鉄道会社の「子育て支援車両」導入は少子化対策に奏功するか

政府が掲げる「一億総活躍社会」実現のための三本の矢のひとつは「夢をつむぐ子育て支援」だ。しかし実際には、子連れへの風当たりが強い場面に出くわすことが多い。そのなかでも最た…

2020.02.02 07:00

NEWSポストセブン

ももクロ・百田夏菜子が明かす「リニア開業でやりたい!」こと

「ももクロとしての目標が増えました。"リニア全駅ツアー"をやりたいです!」 そう語ったのはアイドルグループ「ももいろクローバーZ」のリーダーで、女優としても活躍中の百田夏菜子さ…

2019.12.13 16:00

NEWSポストセブン

石原良純が体験した「リニア・時速500キロの世界」

ビュン!「ウソ? いま来た? ウソー!」 山梨県の大月駅にほど近い、JR東海の山梨リニア実験センター。その打ち合わせルームに足を踏み入れた、俳優・石原良純さん(57)の第一声…

2019.11.29 16:00

NEWSポストセブン

東海道新幹線 2020年導入の「N700S」は災害にも強く進化

2020年7月に導入される東海道新幹線の新型車両「N700S」の試験車両が報道陣に公開された。「S」は「最高の」を意味する「Supreme」の頭文字で、ワンランク上の乗り心地を提供するとい…

2019.11.07 07:00

NEWSポストセブン

軽減税率の混乱 問題は計算能力ではなく制度設計にある

10月1日、消費税が8%から10%に引き上げられると、至るところで大混乱が生じていた。混乱に拍車をかけたのは、ポイント還元がある「キャッシュレス決済」と、持ち帰りの食品にかかる8…

2019.10.15 15:00

マネーポストWEB

「2階建て」「700系」「E2系」 定年が近づく新幹線車両たち

技術立国ニッポンが世界に誇る鉄道の一つに新幹線があるが、様々な理由により、いくつかのタイプには引退時期が迫っている。お別れの時が近づく3つの車両を紹介しよう。(データは1=…

2019.08.25 16:00

週刊ポスト

トピックス

「二次会には絶対来なかった」大谷翔平に次ぐドラフト2位だった森本龍弥さんが明かす野球人生と“大谷の素顔”…「グラウンドに誰もいなくなってから1人で黙々と練習」

NEWSポストセブン

「私にとっての2025年の漢字は『出』です」 渡邊渚さんが綴る「新しい年にチャレンジしたこと」

NEWSポストセブン

《「水光肌メイク」に絶賛の声》愛子さま「内側から発光しているようなツヤ感」の美肌の秘密 美容関係者は「清潔感・品格・フレッシュさの三拍子がそろった理想の皇族メイク」と分析

NEWSポストセブン

《私は絶対にやらない》大原麗子さんが孤独な最期を迎えたベッドルーム「女優だから信念を曲げたくない」金銭苦のなかで断り続けた“意外な仕事”

NEWSポストセブン

「国宝級イケメン」FANTASTICS・八木勇征(28)が“韓国系カリスマギャル”と破局していた 原因となった“価値感の違い”

NEWSポストセブン

【密着グラフ】新大関・安青錦、冬巡業ではファンサービスも超一流「今は自分がやるべきことをしっかり集中してやりたい」史上最速横綱の偉業に向けて勝負の1年

週刊ポスト

「君は年を取りすぎている」「マッサージの仕事名目で…」当時16歳の性的虐待の被害者女性が訴え “エプスタインファイル”公開で見える人身売買事件のリアル

NEWSポストセブン

「この体型ってプロレス的にはプラスなのかな?」ウエスト58センチ、太もも59センチの上原わかながムチムチボディを肯定できるようになった理由【2023年リングデビュー】

NEWSポストセブン

《度重なる限界説》レコード大賞、「大みそか→30日」への放送日移動から20年間踏み留まっている本質的な理由

NEWSポストセブン

《天皇ご一家との違いも》秋篠宮ご一家のモノトーンコーデ ストライプ柄ネクタイ&シルバー系アクセ、佳子さまは黒バッグで引き締め

NEWSポストセブン

《バッキバキに仕上がった肉体》女優・水野美紀(51)が血生臭く殴り合う「母親ファイター」熱演し悲願のハリウッドデビュー、娘を同伴し現場で見せた“母の顔”

NEWSポストセブン

《六代目山口組の抗争相手が沈黙を破る》神戸山口組、絆會、池田組が2026年も「強硬姿勢」 警察も警戒再強化へ

NEWSポストセブン