PL学園一覧/3ページ

【PL学園】に関するニュースを集めたページです。

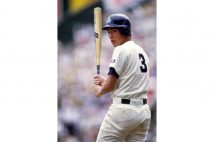

【伝説の日本シリーズ】1994年「KK対決」桑田から2打席連続HRを打った清原和博

球界を代表する投打のスターがぶつかり合うのが日本シリーズの醍醐味だ。やっぱり日本シリーズは面白い──そう思わせてくれた1971年の巨人対阪急、1994年の巨人対西武の名勝負を振り返…

2022.10.22 06:59

週刊ポスト

「夏の甲子園」視聴率の歴史 「強豪校に県外出身者増加して視聴率低下」は本当か

『第104回全国高校野球選手権大会』の決勝戦で仙台育英(宮城)が下関国際(山口)を破って、東北勢初優勝を飾った。NHKの世帯視聴率は関東地区で試合前半が12.3%、後半は13.0%を記録…

2022.08.27 11:00

NEWSポストセブン

清原和博 テレビ解説が好評も古巣西武の選手たちと「偶然同じ便」で気まずい顔

登録者数50万人を超えるYouTubeチャンネル「清ちゃんスポーツ」での打撃論が選手の間でも話題になっている清原和博氏(55)。昨年7月に関西テレビのプロ野球中継(阪神×巨人)で11年ぶり…

2022.08.19 11:00

NEWSポストセブン

PL学園野球部「最後のコーチ」が村野工業で再出発 廃部の内実「申し訳ない気持ちでいっぱいだった」

春夏合わせて通算7回という甲子園制覇の実績がありながら、2016年に事実上の廃部となったのがPL学園野球部だ。数々の名勝負のなかでも、1998年夏の準々決勝で延長17回の死闘の末に横浜…

2022.08.19 11:00

NEWSポストセブン

横浜元監督とPL学園元コーチは、なぜ兵庫県・村野工業でタッグを組んだのか【後編】

高校球界の人気を東西で二分する横浜高校とPL学園。両校の元監督と元コーチが、神戸村野工業で指導者としてコンビを組んだのだ。新刊『甲子園と令和の怪物』が話題となっているノンフ…

2022.08.17 16:02

NEWSポストセブン

横浜元監督・平田徹氏が明かす「退任の無念」とPL学園元コーチとの“再出発”【前編】

横浜高校とPL学園といえば、1998年夏の甲子園で延長17回にわたる死闘を繰り広げたことが、高校野球ファンの記憶に深く刻まれている。そんな2校の元監督と元コーチが、指導者としてコン…

2022.08.17 16:01

NEWSポストセブン

松山商「奇跡のバックホーム」指揮官 顧問として母校に戻り「人間力のチーム」で甲子園へ帰還目指す

夏の甲子園が開幕して熱闘が繰り広げられているが、今年は各都道府県の代表校を決める地方大会で、第1シード校が敗れる波乱が相次いだことも話題となった。今夏、第1シードとして愛媛…

2022.08.09 07:00

NEWSポストセブン

PL学園野球部は廃部、創価大学駅伝部は躍進…新宗教「学生スポーツ」の明暗

信者数が減少傾向にある新宗教にとって、機関紙などと並んで"宣伝活動"を担うのが系列学校の「学生スポーツ」だ。そこにもまた各校の栄枯盛衰がある──。『永遠のPL学園』の著者でノン…

2022.05.19 15:15

マネーポストWEB

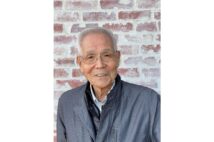

85歳の伝説のスカウトが語る PL学園時代の終焉と大阪桐蔭時代の幕開け

広島商が部員のコロナ感染でセンバツ甲子園を辞退し、大阪桐蔭が不戦勝でベスト8となった。これにより甲子園通算58勝となった大阪桐蔭の西谷浩一監督だが、同じく通算58勝の中村順司監…

2022.03.27 07:02

NEWSポストセブン

甲子園通算99勝 KKコンビ獲得の伝説のスカウトが引退「もう潮時だ」

部員から新型コロナ感染者が出たことにより、広島商がセンバツ甲子園の2回戦を辞退。大阪桐蔭が不戦勝で準々決勝へと駒を進めた。まさかの不戦勝で大阪桐蔭の西谷浩一監督は甲子園通算…

2022.03.27 07:01

NEWSポストセブン

PL学園「入試倍率0.02倍」 野球部復活はおろか生徒激減の窮状

センバツ甲子園の第6日目となる3月24日の第1試合には、優勝候補筆頭と目される大阪桐蔭が登場する。圧倒的な戦力を擁し、2012年と2018年には春夏連覇も果たした"大阪の覇者"だが、かつ…

2022.03.24 07:00

NEWSポストセブン

奄美・大島高校の注目左腕 「中学時代は軟式で連合チーム」から甲子園へ

鹿児島本土から約380キロの「奄美大島」から、3月18日に開幕したセンバツ甲子園の切符を勝ち取ったのが鹿児島県立大島高校だ。練習時間や移動距離などで離島は不利だと思われがちだが…

2022.03.21 07:01

週刊ポスト

PL学園野球部OB会中止 「教祖不在」となった母体教団のいま

春夏通算7度の甲子園制覇を誇るPL学園高校野球部の廃部問題を取材するようになった2014年以来、私は新年早々に開催されるOB会総会の取材を「仕事始め」としてきた。プロ野球の2022年シ…

2022.01.18 16:00

NEWSポストセブン

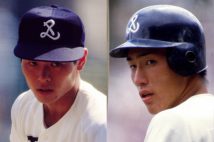

甲子園20勝の桑田真澄 球数は「週500球以内」の現行ルール内だった

1年夏から甲子園制覇を果たし、5季連続出場、3年夏も深紅の大優勝旗を手にする──100回を超える歴史のある夏の高校野球において、1983~1985年のPL学園における桑田真澄と清原和博ほど…

2021.08.10 07:00

週刊ポスト

KKコンビをPLに導いた伝説のスカウトマン「努力の天才が2人いた」

1年夏から甲子園制覇を果たし、5季連続出場、3年夏も深紅の大優勝旗を手にする──100回を超える歴史のある夏の高校野球において、1983~1985年のPL学園における桑田真澄と清原和博ほど…

2021.08.09 07:00

週刊ポスト

トピックス

《独自》内閣府公用車の9人死傷暴走事故 委託先は2年前にも永田町で公用車ひき逃げ死亡事故 運営会社と内閣府が「間違いございません」と事実関係を認める

NEWSポストセブン

《上品な艶がドレッシー》紀子さまの授賞式ファッション ライトブルーのセットアップで親しみやすさを演出、同系色のブローチも

NEWSポストセブン

《司忍組長、84歳の誕生日会に密着》胡蝶蘭、鯛、枡酒にコンパニオンが大挙 警察、メディアが関心を寄せる「山口組重要文書」の存在

NEWSポストセブン

《独占入手》妻・真美子さんの手を優しく取って…大谷翔平、晩餐会での“少女漫画のようなエスコート”動画が話題に ファンに伝えた「ありがとう」

NEWSポストセブン

「『死んじゃうよー』公用車の運転手がうめき声を…」「官僚2人は後ろでグッタリ」公用車が130キロで死傷事故、目撃者が語った“凄惨な事故現場”【高市首相、腹心の官僚】

NEWSポストセブン

「ひとりで楽しみ、体に触り、無理やり行為に及んだ」10代の少女らが性的搾取された“エプスタイン事件” 米司法省が新たに公開、画像や動画…300万枚の資料が示す“被害の詳細”

NEWSポストセブン

《CanCamモデルを卒業》不倫ドラマ主演でも話題・宮本茉由、長野県・北アルプスの麓で見せた「止まらない色気」

週刊ポスト

《昨夜の子は何歳だったんだ…との投稿も》「ラオスの帝王ラオジー」ブログの不正開設の疑いで61歳の男が逮捕 専門家が明かしたラオス児童買春のいま

NEWSポストセブン

《白シャツ女性に覆いかぶさるように…》エプスタイン・ファイルで新公開されたアンドリュー元王子とみられる人物の“近すぎる距離感の写真” 女性の体を触るカットも

NEWSポストセブン

《真美子さんが座る椅子の背もたれに腕を回し…》大谷翔平が信頼して妻を託す“日系通訳”の素性 “VIPルーム観戦にも同席”“距離が近い”

NEWSポストセブン

《“お前の足を切って渡すから足を出せ”50代姉を監禁・暴行》「インターホンを押しても出ない」「高級外車が2台」市川陽崇・奈美容疑者夫妻 “恐怖の二世帯住宅”への近隣証言

NEWSポストセブン

国際ジャーナリスト・落合信彦氏が予見していた「アメリカが世界の警察官をやめる」「プーチン大統領暴走」の時代 世界の“悪夢”をここまで見通していた

NEWSポストセブン