PL学園一覧/6ページ

【PL学園】に関するニュースを集めたページです。

レジェンド始球式 江川、荒木、清原らが呼ばれなかった理由

大会初日の松井秀喜氏を皮切りに、甲子園OBが連日「レジェンド始球式」に登場し、100回の記念大会に花を添えている。最高齢・85歳の中西太氏(高松一)、大会通算83奪三振などの記録を…

2018.08.21 07:00

週刊ポスト

高校球界から「PL」が完全に消える日──現校長が独白

夏の甲子園の100回記念大会は、いよいよ佳境を迎えている。大会前から"大本命"と目されたのが史上初となる2度目の春夏連覇を目指す大阪桐蔭だったが、100回の歴史のなかで"大阪の覇者"…

2018.08.18 07:00

NEWSポストセブン

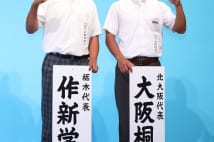

絶対王者・大阪桐蔭 「年下監督」に苦手意識あり

記念すべき100回大会を迎えた夏の甲子園に、いよいよ主役となる大阪桐蔭が登場し、2年前に全国制覇した作新学院と相対する。この度、『4千分の1の名将 新・高校野球学[関西編] 』(大…

2018.08.06 07:00

NEWSポストセブン

高校野球古豪・大船渡 火の玉野球旋風の再現を大谷2世に託す

1984年春のセンバツで旋風を起こし、ベスト4に進出した岩手・大船渡。今夏、長く低迷していた同校が注目を集めたのは、岩手が生んだ二刀流・大谷翔平(エンゼルス)を彷彿とさせる怪物…

2018.08.05 07:00

週刊ポスト

古豪・県立上尾高校 埼玉野球の父が去り遠くなった甲子園

「埼玉野球の父」と呼ばれた男がいる。県立上尾高校の監督として、春夏6回の出場を果たした野本喜一郎だ。1975年夏の甲子園では、原貢監督と辰徳の親子鷹で注目を集めた東海大相模を下し…

2018.08.04 07:00

週刊ポスト

享栄野球部、愛知の私学四強から脱落危機で禁断の強化策

昨秋、カナダで開催されたU-18W杯で野球日本代表のコーチを務めた大藤敏行に、現場復帰の意志を訊ねたことがあった。「近々、発表できると思います」 帰国直後のニュースには驚かされ…

2018.08.03 07:00

週刊ポスト

高校野球名将・木内氏の哲学「勝たなきゃ面白くなかっぺよ」

監督の"移籍"によって、甲子園から消えてしまった名門校がある。木内幸男が率いて6度の甲子園出場を誇った取手二高だ。1984年夏には2年生のKKコンビ(桑田真澄、清原和博)がいたPL学…

2018.08.02 07:00

週刊ポスト

沖縄水産が甲子園から遠ざかり20年、「再建」に動き出す

沖縄の夏は、全国のどこよりも早く開幕する。今年、胸に「沖水」の大きな二文字が入った伝統のユニフォームを着た沖縄水産(以下、沖水)の3年生は、6月24日の県大会初戦(対沖縄尚学…

2018.08.01 07:00

週刊ポスト

PL学園野球部廃部から2年、OB・立浪和義氏の今の思い

全国屈指の激戦区といわれた大阪では、1960年代から1980年代にかけて、私学七強がその覇を競い合う戦国時代があった。 興国、明星、浪商(現・大体大浪商)、近大附属、北陽(現・関…

2018.07.31 07:00

週刊ポスト

大阪桐蔭 入学前から「背番号2」をめぐる正捕手争いも

夏の甲子園出場をかけ、全国の球児たちが連日、地方予選で熱戦を繰り広げている。その最中、甲子園の「常連校」は既に、今年だけでなく、来年、再来年、そして3年後の甲子園を見据えた…

2018.07.30 07:00

週刊ポスト

甲子園常連校の囲い込み勧誘批判 大阪桐蔭・西谷監督の反論

夏の甲子園出場をかけ、全国の球児たちが連日、地方予選で熱戦を繰り広げている。その最中、甲子園の「常連校」は既に、今年だけでなく、来年、再来年、そして3年後の甲子園を見据えた…

2018.07.26 07:00

週刊ポスト

野球強豪校関係者が集う有望選手の“見本市”に蠢く思惑

100回目となる夏の甲子園に向けた地方予選の真っ直中にあって、鮮烈なデビューを飾った1年生の怪物たちがいる。 元プロ野球選手を父に持ち、横浜高校で正二塁手の座を勝ち取った度会…

2018.07.23 07:00

週刊ポスト

最速119km“神ピッチング” 14歳女子の「甲子園への思い」

夏の甲子園に向けた地方大会が始まっている。さらに、来年以降の甲子園を目指す中学生球児たちも連日の練習に励んでいる。そうしたなかで、周りとは少し違った思いを持つ「女子中学生…

2018.07.08 07:00

NEWSポストセブン

明徳義塾と智弁和歌山監督、大阪桐蔭攻略に秘策アリ

6月20日に発表された侍ジャパンU-18日本代表候補30人に、大阪桐蔭から選ばれたのは実に6人──。2年連続でセンバツの胴上げ投手になった根尾昂に、俊足、強打、強肩の外野手・藤原恭大。…

2018.07.03 11:00

週刊ポスト

大阪桐蔭「史上最強」を支える育成システム チャンスは平等

今年も数々の名勝負が生まれたセンバツ高校野球。大阪桐蔭の春連覇の"原動力"となったのは、レギュラーとして奮闘する選手だけではない。むしろ、グラウンドに立つ機会が"少なかった"…

2018.04.11 16:00

週刊ポスト

トピックス

《日テレ広報が回答》ナンチャン続投『ヒルナンデス!』打ち切り報道を完全否定「終了の予定ない」、終了説を一蹴した日テレの“ウラ事情”

NEWSポストセブン

《完全な失敗に終わるに違いない》最大震度6強・青森県東方沖地震、発生後の「在日中国大使館」公式Xでのポスト内容が波紋拡げる、注目される台湾総統の“対照的な対応”

NEWSポストセブン

《名古屋主婦殺害》「あの時は振ってごめんねって会話ができるかなと…」安福久美子容疑者が美奈子さんを“土曜の昼”に襲撃したワケ…夫・悟さんが語っていた「離婚と養育費の話」

NEWSポストセブン

《日中関係悪化がスポーツにも波及》中国の会場で大ブーイングを受けた卓球の張本智和選手 中国人選手に一矢報いた“鬼気迫るプレー”はなぜ実現できたのか?臨床心理士がメンタルを分析

NEWSポストセブン

執拗に日本への攻撃を繰り返す中国、裏にあるのは習近平・国家主席の“焦り”か 健康不安説が指摘されるなか囁かれる「台湾有事」前倒し説

週刊ポスト

《悠仁さまとの差》宮内庁ホームページ“愛子内親王殿下のご活動”の項目開設に「なぜこんなに遅れたのか」の疑問 皇室記者は「当主の意向が反映されるとされます」

週刊ポスト

《大谷翔平がWBC出場表明》真美子さん、佐々木朗希の妻にアドバイスか「東京ラウンドのタイミングで顔出ししてみたら?」 日本での“奥様会デビュー”計画

女性セブン

《美川憲一が車イスから自ら降り立ち…》12月の復帰ステージは完売、「洞不全症候群」「パーキンソン病」で活動休止中も復帰コンサートに懸ける“特別な想い”【ファンは復帰を待望】

NEWSポストセブン

女子ゴルフ・都玲華、30歳差コーチとの“禁断愛”に両親は複雑な思いか “さくらパパ”横峯良郎氏は「痛いほどわかる」「娘がこんなことになったらと考えると…」

週刊ポスト

《オファーが来ない…楽天・辰己涼介の厳しいFA戦線》他球団が二の足を踏む「球場外の立ち振る舞い」「海外志向」 YouTuber妻は献身サポート

NEWSポストセブン

「誰もが持っているものだから恥ずかしいとか思いません」日本の学生にも普及する“カタチが丸わかり”なアスレジャー オフィスでは? マナー講師が注意喚起「職種やTPOに合わせて」

NEWSポストセブン

「旧統一教会から返金され30歳から毎月13万円を受け取り」「SNSの『お金配ります』投稿に応募…」山上徹也被告の“経済状況のリアル”【安倍元首相・銃撃事件公判】

NEWSポストセブン