釜山の雑誌「INDIGO」

ただ、そのとき、すこしだけ気がかりだったことがあった。3年前の釜山でのイベントでは、開催日が8月14日、15日。日本の終戦記念日、韓国でいう光復節(独立記念日)にもあたっていたためだ。

2014年8月14日、空港に迎えに来てくれたのは、ヨンジュンとインディゴ書院の設立者のフア・アラムさん、そして通訳のリ・ソヨンさん。釜山市内に向かう車の中、楽しく会話を交わす中で、気になっていた質問をしてみた。今日と明日の講演で、それに先立ってまずわれわれの歴史的なことにも触れるべきかどうか。

すると、3人は「え、それはなぜ?」と驚いて聞き返した。こちらも素直に応じた。だって、明日は日本で言う終戦記念日ですよね、ならば……と話したところ、3人は「えぇっ」と驚き、クスクスと笑った。

「僕らも参加者も、そんな問題について話をしたいわけじゃないですよ!」

その言葉に、思っていた以上にリベラルな人たちなのだとわかった。

だが、彼らの事務所に着いて、その活動に触れてみると、リベラルぶりは筋金入りだと知らされた。

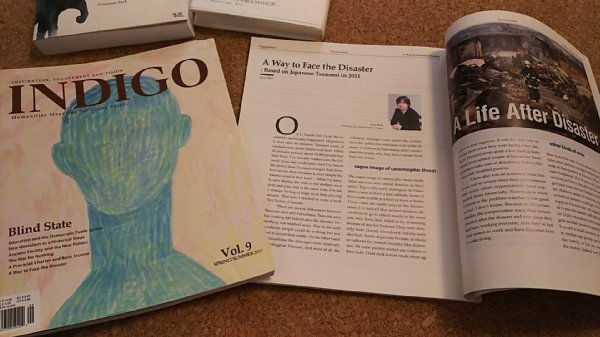

季刊誌「INDIGO」はA4変型の平綴じで機内誌のようなつくりだ。写真のクオリティーも高く、レイアウトデザインも美しい。ただし、その中身は機内誌のように軽くない。

たとえば巻頭インタビューで出てくるのは、反資本主義などを考察するスロベニアの哲学者スラヴォイ・ジジェク、国家資本主義などを批判する米国の哲学者ノーム・チョムスキー、2014年のノーベル平和賞を受賞したパキスタン出身のマララ・ユスフザイ、グローバリズムや液状化社会などを指摘したポーランド出身の社会学者ジグムント・バウマン(今年1月逝去)、そして日本人では評論家の柄谷行人が特集されたこともある。一言で言えば、哲学者や人道主義の活動家が大きな柱になっている。

そんな誌面のテーマとなっているのは、グローバリズム、市場原理主義、経済格差、宗教対立、教育格差、排外主義など世界のいたるところで起きている社会問題。具体的な事件や事象に触れながらも、それらがどんな背景をもち、なぜそんな問題が起きているのかを問いかけていくようなスタイルだ。

非常に専門的な質問もある一方で、誰でも抱くような一般的な質問もあるのがINDIGO流で、そのハイブリッドのような感覚が本をおもしろくさせていた。

なぜこんなプロとアマが一緒になっているような質問や構成になっているのか。

尋ねてみると、INDIGOのおもしろい仕組みもわかった。INDIGOの編集チームは泰斗のもとに5~10人のチームで向かい、インタビューをしていたのである。その手法自体、聞いたことがないやり方だ。

「なぜって? そのほうがおもしろいじゃない」

わけを尋ねると、ヨンジュンはニッコリしながら答えた。

この年行った講演会場は釜山国際展示場(Bexco)という幕張メッセのように大きな会場だった。

インディゴがおもしろい団体だと思ったのは私だけではなかった。